本年7月に島根県西部にある石見銀山遺跡がユネスコ世界遺産として登録された。子供の頃から鉱物収集や地質観察を趣味としてきた私にとっては、大変に嬉しいニュースであった。同時に、石見銀山はこれまでに登録された世界遺産とは異なり、アジア初の産業遺構である点、画期的な快挙として注目される。

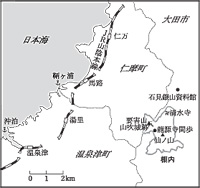

そこで、早速8月の夏休みに出雲空港からレンタカーを駆って、四日間にわたり石見銀山とその周辺を具に観て廻った。現地では石見銀山ガイドの会の専門ガイド樋原洋蔵さんに二日間にわたって案内をお願いし、大森町の石見銀山資料館と出雲市に今春開設されたばかりの島根県立古代出雲歴史博物館(写真①)で開催中の「輝きふたたび・石見銀山展」を観た。その実感をベースに、石見銀山の果たした歴史的な役割の意義を踏まえて、その真価を明らかにしてみたい。

1、石見銀山の一般的評価と世界遺産登録に至った経緯

世界遺産効果で、今夏の石見銀山への観光客数は、昨年の四倍ほどに増え、現地での旅館の確保が難しいほどの盛況である。それは、それで結構なことであるが、観光バスでやって来て、大森の古い町並みを歩き、発掘整備した坑道へちょっと入っただけでは、おそらく「何だこれは、大したものではないね」といった感じで、落胆して帰るのがおちであろう。公開されている坑道の「龍源寺間歩(マブ)」(写真②、③)は、ただの洞窟であり、大森町や周辺の港町も時代に取り残されたただの田舎の町に過ぎない。残念ながら、大型バスで大勢乗り付けて何の事前知識もなく、専門のガイドの説明も聞かずに、二時間ほどで慌しく観て廻るだけでは、この世界遺産の価値は理解できない。

石見銀山の世界遺産としての普遍的価値を認識するには、登録の対象は遺跡から発掘された断片から再構成される目には見えない「歴史」であって、法隆寺や姫路城のような可視的な「構築物」ではないという理解が大前提として不可欠である。

このような歴史的価値の理解はユネスコの専門家にとっても難しい作業であったため、現地調査だけでは決定に至らなかった。したがって、最終審査での逆転ホームランによる石見銀山の世界遺産登録実現自体が、地元にとっても予想外の出来事で、いまだに戸惑いを禁じ得ない風であった。この間の事情はあまり知られていないので、この模様をユネスコの審査会議が開かれたニュージーランドからの実況報告で如実に伝えている地元紙・山陰中央新報の2007年6月28日付次掲号外を読んでいただきたい。逆転決定の興奮がヴィヴィッドに伝えられている。

「石見銀山登録決定・ユネスコ世界遺産委~延期から二段階昇格・価値証明で評価覆す(ニュージランド・クライストチャーチ、引野道雄)1)

大田市の石見銀山遺跡の世界遺産登録について国連教育科学文化機構(ユネスコ)の第31回世界遺産審査会議は26日当地で審査し、登録を決議した。日本側の反転攻勢が奏功し、諮問機関の国際記念物遺跡会議(イコモス)が示した登録延期勧告から、二段階格上げという快挙を達成した。

「登録」は世界遺産にふさわしい普遍的な価値を認める内容。「石見銀山遺跡とその文化的景観」の名称で、7月2日の委員会終了後、世界文化遺産に登録される。日本では14ヶ所目。アジアの産業遺産では初の世界遺産となる。

世界遺産委員会の新規登録をめぐる審議は、クライストチャーチ・コンベンションセンターを会場に非公開で開催。27日から二日間にわたって石見銀山遺跡をはじめ36件の遺跡登録の可否が審査された(最終的に22件を承認)。

審議ではイコモスが延期勧告の理由を説明。これに対し、発言を許された近藤誠一ユネスコ日本代表部全権大使が、「最低限の発掘調査で価値は十分に証明できている」と反論。採決では、構成国代表の全会一致により「登録」に理解を得た。

石見銀山遺跡について、文化庁と島根県・大田市は、1996年から総合調査の成果に基づき、世界遺産としての普遍的な価値を構築、政府が昨年1月、ユネスコに推薦書を提出した。

イコモスは現地調査で百項目を超す異例の質問や指摘を実施、5月に提出した評価報告書では五つの問題点を指摘し、価値証明が不十分とする登録延期を勧告、最終的に登録の可否を判断する世界遺産委員会の動向が注目されていた。」

この記事にある石見銀山遺跡が持つ普遍的な価値として顕著なものは、①伝統技術による銀生産方式を豊富で良好に残していること、②銀の生産から搬出に至る全体像を不足なく明確に示していること、③世界的に重要な経済・文化交流を産み出したことの三点に要約される。何れも過去の歴史的事実であって、遺跡などからその断片を垣間見ることはできるが、当時のまま現在に残っているものはほとんど存在せず、想像力を逞しくしないと理解できない。

2、石見銀山遺跡の位置づけ

観光客が現地を訪れて落胆する誤解の最たるものは、石見銀山は操業していないとしても鉱山のかつての面影を残しているであろうという先入感にあろう。ところが、実のところ、石見銀山は、1887年(明治19年)には、大阪の藤田組(現DOWAホールディングス㈱)に払い下げられて、大森鉱山と改称され、1923年(大正12年)に経営不振で休山となった。600もあった坑道は進入柵の設置以外は放置され、さらに、銀山最盛期の16~17世紀に建設された製錬・精錬施設跡は、草木に覆われた土中から掘り出された当時のゴミの山が1993年に発見されるまで、その所在すら忘れ去られていた。5),6)

山全体がもとの自然に戻っているので、かつて繁栄した銀山の全体像はなかなか把握しづらい。まさに「遺跡」そのものであり、縄文時代集落の三内丸山遺跡と基本的には何ら異なるところがない。

この点では、最近まで操業を続けていた別子銅山などとは趣を異にする。私自身、中学時代に生野鉱山など近畿・中国地方の鉱山はあらかた廻り、秋吉台まで足を延ばしたが、石見銀山は鉱物採集の候補先に挙がったことがなかった。

さらに驚いたことには、「石見銀山」は、落語、歌舞伎や野村胡同の「銭形平次捕物帖」などにしばしば毒薬として登場する「ねずみ捕り(猫いらず)」の商品名としてしかご存じない方が以外に多いことであった。この殺鼠剤は江戸時代に笹ヶ谷鉱山で産出された砒石を粉砕して作られ、全国的に売られていた。これは当時知名度の高かった近くの石見銀山の名前を借用したに過ぎず、迷惑な話である。

石見銀山をすでに登録されている表1記載の他の世界遺産と対比して見ると、その価値の由来する根拠は、「原爆ドーム」や「熊野古道」に近い。太平洋戦争や原爆投下の歴史をまったく知らずに、焼け爛れただけのドームをみても、何の感慨も沸いてこないであろう。熊野古道にしても、往時の伊勢参りや熊野詣の労苦を偲びながら歩いてみて、初めてその価値が分かるのではなかろうか。

石見銀山は16~17世紀の大航海時代に世界の交易市場で日本銀が果たした歴史的な役割とその基礎にあった優れた産業技術に思いを致して初めて遺産の真価が理解できるのである。18世紀に起こった産業革命以前に効率的な鉱山経営が行われていた例は世界的にも珍しく、歴史的な産業遺跡としての石見銀山遺跡の存在意義は大きい。その価値を認識するには、鉱山の歴史を紐解くしかない。

わが国の産業遺産保護政策は立ち遅れており、最近に至ってようやく経産省が観光振興に役立てるべく動き出したばかりである。石見銀山に続く世界遺産候補としては、明治期に近代紡績業の嚆矢となった富岡製糸工場が名乗りを上げているだけである。渡良瀬川流域の住民に煙害や鉱毒被害をもたらした公害問題で苦しんだ足尾銅山が、原爆ドームやアウシュビッツと同様に、ネガティブ面の反省対象として負の世界遺産としての登録を企画しているが、実現性は薄いのではなかろうか。

3、産業遺構としての石見銀山の国際的な位置づけ

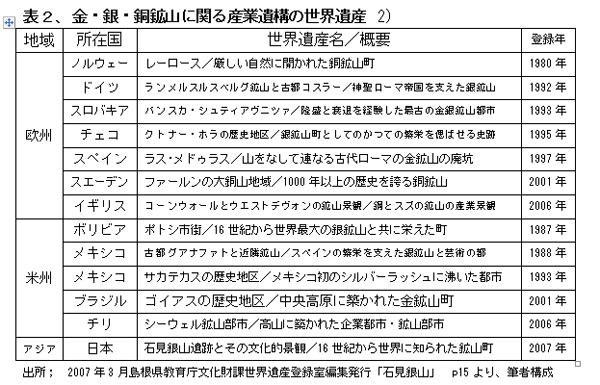

2007年9月末現在、851件の世界遺産が登録されており、うち685件が文化遺産である。そのうちの55件、全体の約8%を産業遺構が占めている。産業遺構の過半は、産業革命以降の工場、土木建造物などで、それ以前のものは、金銀銅鉱山や石炭鉱山、ポーランドにあるヴィエリチカ岩塩坑などである。

表2に世界遺産に登録されている金銀銅の鉱山13件を掲げた。7件が欧州、5件が中南米で、アジアからは石見銀山のみが選ばれている。何れも、16~17世紀以前に開発された鉱山で、なかにはドイツのランメルスルスベルグ鉱山のように1988年に閉山されるまで千年以上もの長期にわたって操業し、金銀貨を鋳造して神聖ローマ帝国の経済を支えていた鉱山町もある。

16~17世紀の大航海時代の雄スペインに大量の銀を供給したボリビアのポトシ銀山(写真④)は、石見銀山とともに、当時の世界二大銀産地として世界経済に大きな影響力を持っていた。まさに、往時のスペイン帝国を支えた打出の小槌であった。1987年に、この鉱山都市が中南米では最初の生産遺構として世界遺産に登録された。

アンデス山中のボリビアのほぼ中央部にあるポトシは、標高4,070米と世界最高地に位置する町で、現在でも陸路でこの町へ入るのは大変である。この町にある海抜4,824米のセロ・リコ(富める山)と呼ばれる銀鉱山は、1545年に発見され、最盛期には5,000もの坑道があったと言われる。銀の現地精錬には、石見銀山とは異なる水銀アマルガム法が使われていた。街には、植民地時代の面影を色濃く残したバロック建築の聖堂、修道院、造幣局などの石造建築物が保存されている。3)

世界遺産登録時のユネスコ資料では、「石見銀山は16世紀末~17世紀初頭を中心に銀を産出した地域。ここで産出された銀は、当時世界に流通した銀の3割以上を占めた『日本銀』の一部をなした。銀山には採鉱遺跡や宗教建築、城塞が現存。銀の搬出と物資運搬に使われた古道と港湾も保存されている。」と解説されている。4)

このような国際的観点からの評価基準に当てはめると、石見銀山が産業遺構の世界遺産リストに入るのは当然であり、むしろ遅きに失した感がある。

4、石見銀山の銀生産方式

石見銀山遺跡の中核は、銀山柵内(サクノウチ)地区で、採掘から精錬に至るまでの銀の生産活動が一貫して行われた鉱山跡である。仙ノ山と要害山を中心にした320ヘクタールの範囲で、17世紀に周囲に柵を巡らしていたことからこの名が付けられた。6)ここには16世紀から20世紀に至る生産活動の痕跡が、関連する行政や生活、信仰の痕跡とともに残っている。ただし、仙の山への登山道は整備されておらず、一般の観光客は入れない。

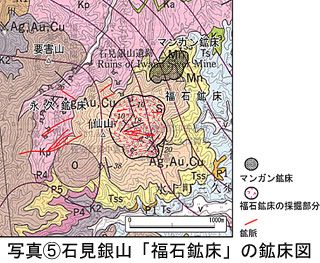

石見銀山は、世界的に見ても珍しい高品質の銀鉱山であった。柵内の限られた狭い地域に、仙ノ山を中心とする「福石鉱床」とそれに隣接する「永久鉱床」という特徴的な二つの鉱床を持っていた。福石鉱床(写真⑤)の銀鉱は輝銀鉱(写真⑥)が主で、硫黄成分が少ないのが特徴である。

山中には600カ所以上の採掘跡があり、これに隣接した選鉱から精錬までの作業と生活が営まれた職住一体の空間である平坦地が1,000カ所以上あった。現在、坑道内部が見学できるのは、全長900米のうち270米が公開されている龍源寺間歩だけである。壁面には、操業当時の鑿の跡が生々しく残っている。来年春には、最大規模の大久保間歩が一般公開される。

鉱山業の工程は採鉱・選鉱、製錬・精錬の4段階に分かれる。「採鉱」は、鉱床から金属を含む鉱石を掘り出す作業、「選鉱」は、鉱石の比重差などを利用して火を使わずに鉱石から金属を含む部分を選り出し、鉱石の品位を上げる作業である。「製錬」は、選鉱によって得られた鉱石中の金属を豊富に含んだ部分を熔かして、目的の金属を抽出して分離する作業、「精錬」は、「製錬」で得た粗金属から不純物を除き、金属の純度をさらに上げる作業である。

「製錬」と「精錬」という二つの作業は、日本語では混同されて、しばしば「精錬」の語でひとくくりに使われることがあるが、英語では「製錬」はsmelting、「精錬」はrefiningである。8)

石見銀山の存在は、鎌倉時代あたりから知られていたが、1526年に神屋寿禎という博多商人が開発に着手した当初は、銀山現場での製錬は行われず、鉱石のまま博多あるいは朝鮮半島に送られていた。当然輸送コストも掛かるため、高品位の鉱石以外はその対象にならず、無駄も多くなる。そこで現地での製錬・精錬の必要性が高まり、寿禎が1533年に灰吹法という銀精錬技術を導入した。

この灰吹法という技術は、エジプトには紀元前からあり、中国では15世紀から普及していたものといわれるが、朝鮮半島経由で日本へ伝播したのは、石見銀山が最初であったとされている。このハイテク技術が石見銀山での生産量を飛躍的に増加させると同時に、新潟県佐渡金・銀山、兵庫県生野銀山、秋田県院内銀山など各地の鉱山に急速に伝承され、16世紀後半に日本はかつてないシルバーラッシュを迎えることとなった。現在でも、佐渡の金泉小学校では、全校児童127名のうち、17名が約400年前に石見銀山から移住してきた「石見」姓の子孫で占められている。6)

5、灰吹法による銀精錬の技術革新

銀の選鉱・製錬・精錬工程は、①銀鉱石を細かく砕いて1~2ミリ程度の砂粒状にし、水の中で比重の差によって分ける「淘る(ユル)」という作業をする、②銀が多く含まれている鉱石粒に鉛とマンガンなどの溶剤を加えて火力で溶解し、浮き上がってくる鉄などの不純物を取り除き、貴鉛(銀と鉛の合金)を作る(素吹)、③貴鉛を「灰吹床」で溶解し、銀と鉛を吹き分ける、の三段階に大別される。このうち③が灰吹法である。

「灰吹法」は、鉛が銀と結びつきやすいという不思議な親和性をうまく利用し、液体状の鉛・銀合金を抽出剤として利用する精錬方式である。銀を含む鉱石に鉛を加えれば、銀や金などの貴金属だけが離れて鉛と結びつき貴鉛と呼ばれる合金となる。一方、鉱石中に含まれる鉄、珪酸などの物質は銀のように鉛と簡単に結びつかないため合金とはならず、しかも鉛と銀の合金よりも軽いため炉の表面に浮かび上がり、最後には「からみ」(製錬したかす)となって炉の外へとかき出される。

銀を含む貴鉛から銀だけを分離させる方法が灰吹法で、当初は「鉄鍋」(写真⑦)の中に動物の骨で作った灰を詰めて炉が作られていたが、江戸時代に入ってからは、地面を掘ってその中に松葉を焼いて作った灰を詰めたものに代わった。

灰吹の工程は、まず素吹で作った貴鉛を灰吹炉の上に置き、炭の粉を振りかけて火をつける。次に炉の上に「渡木(わたしぎ)」という椿(つばき)や槇(まき)などの生木を置いて、そのすき間をぬれた筵(むしろ)で塞ぐ。しばらくすると火は渡木へと移って温度が上がり、しだいに銀を含む貴鉛が溶けはじめる。この時、吹子によって炉の中に酸素が吹き込まれ、鉛は酸素と結びついて酸化鉛となる。

この酸化鉛は、鉛合金とは異なり灰に染み込みやすいため、酸化された鉛は次々と灰の中に吸収されて行く。一方、銀は高温では酸化されにくいため、鉛が酸化されるにつれて貴鉛中の銀の含有量は増大する。最終的に鉛がすべて酸化されると、銀は灰に染み込まず炉材の上にそのまま留まり、銀の純度が高い「灰吹銀」ができ上がる。

金属は酸化物になると比重が小さくなり、酸化物は酸化物と化合するが、金属は酸化物とは混ざり合わない傾向が強い。灰吹法はこうした金属と酸化物の性質をうまく利用したもので、鉛を酸化させ酸化鉛に変換することによって灰に濡れやすくして、その中に染み込ませたのである。一方、銀は高温では酸化しにくいため灰の中に染み込まず、炉の上に塊として残るのである。今でも秋田県の小坂製錬所では酸化鉛を効率よく吸収する骨灰で作ったキューペルと呼ばれる皿を使って品位分析を行っている。

1998年に行なわれた仙ノ山中腹の石銀(イシガネ)地区発掘調査で、骨灰が詰まった鉄鍋が出土した。石銀は「鉛」を意味する。この石銀地区では、幅9米、奥行き7米の17世紀前半に建てられた吹屋の遺構が発見され、鉄鍋もそこに眠っていた。鉄鍋自体は、中世の頃、煮炊きに用いた一般的な鍋であるが、そのなかに残っていた灰に鉛と銀が含まれていることが認められ、灰の中から獣骨の小さな破片も見つけられた。この鉄鍋の発見こそが、世界遺産登録に向けての石見銀山の価値証明に貢献した最大の成果品となったのである。

その後、灰吹法の最終段階で得られる「灰吹銀」、灰吹銀を作る一段階前の「貴鉛(キエン)」も出土した。これで、灰吹法の本質に関わる実資料が三点セットで揃ったのである。

一方、南米のポトシ銀山では1572年に銀の精錬に水銀アマルガム法が実用化され、大規模な精錬所投資が行なわれた結果、銀の生産量が飛躍的に増加している。水銀アマルガム法は灰吹法で使う鉛の代わりに水銀を使うが、銀との親和性に着目した原理は同じである。水銀アマルガム法にはわずかの加熱で作業が行える利点があるものの、日本では水銀の入手が困難かつ高価であった事情もあって普及はしなかった。ただし、石見銀山資料館に残る永野家文書には「みずかね」と水銀を表現した記述があり、この方式を試行した痕跡が見られる。11)

因みに、「南蛮吹き」は、住友家の開祖蘇我理右衛門が、灰吹法導入の約70年後にポルトガル人から教わった銅の精錬方式である。この方法も上述の灰吹法を利用して貴鉛を造り、粗銅に含まれる銀や金、その他の不純物を取り除くことにより、純度の高い銅を作ると同時に、銀などの貴金属を抽出する方法である。この炉は地上に土で築かれ、その原理は銅の高い融点(1083度)と鉛銀合金の低い融点(鉛の融点は327度)の差を利用して、銅と銀を効率よく分離する精錬法であった。9)

6、石見銀山の繁栄とそれを支えた小規模セル経営システム

1809年に作成された「銀山旧記集」には、16~17世紀の銀山の繁栄振りを「武士、労働者の人数20万人、一日米穀を費やすこと1,500石余、車馬の往来昼夜をいわず、家は家の上に建て、軒は軒の下に連なりぬ」と記されている。この旧記は江戸時代後期に書かれた伝聞資料であって、いささか誇張はされているものの、石見銀山最盛期の人口は、少なく見積もっても4~5万人を下らなかった。また、旧記は「おそらく今、日本の内、この銀山に勝るまじと申し伝えたり」と物流の賑わいを描写し、「銀山百ヵ寺」の表現も見える。

石見銀山が16~17世紀に繁栄した証左として、旧記にある社寺の数は信用できる。現在でも、狭い柵内地区だけで清水寺(セイスイジ)をはじめとする30を超える社寺や跡地がある。銀山には全国から人が集まって来たので、お寺の宗派も真言宗、浄土真宗、曹洞宗など多様である。銀山で亡くなった人の御霊を供養するために、25年をかけて1766年に完成した羅漢寺の「五百羅漢」石窟(写真⑧)には、全国から寄進された石で彫られた表情豊かな501体の羅漢像が安置されている。

石見銀山では最盛期を迎えても、銀鉱石の採掘は金槌と鏨だけを使った狭い間歩(坑道)での手掘りであった。採掘された鉱石の選鉱・製錬・精錬作業は問歩ごとにその入り口付近で一貫作業として行われていた。山師(鉱山経営者)が請け負った間歩ごとに家内工業的に行う小規模な精錬操業であったわけである。当時は銀山柵内の至るところで、このような小さな規模での銀を取り出す労働集約的な操業が行われていたから、たいへんな賑わいであったものと想像される。

原始的で一見非効率的思えるこのような小規模なセル一貫工程での請負生産方式が、当時では鉱山業の生産性を高め、国際競争にも十分耐え得る効率的な経営形態であったものと、最近の研究で分析されている。効率経営のポイントは、山師が間歩ごとに採掘権を大名ないしは江戸期以降は幕府から譲り受けて、銀の生産高に応じて一定量の銀を上納したのち、残余の銀は市場価格で売却できた方式がうまく機能していたものと考えられている。10) そのため、鉱山労働者の待遇も比較的恵まれていた模様である。現地インディオの奴隷的労働で支えられていた南米のポトシ銀山とは、この点大違いであった。

このように、大陸から導入した進んだ精錬技術を手中にした山師が小規模セル生産方式という効率的な生産手法を樹立し、為政者がこのシステムを保護育成したことが、東アジア世界の中で、日本が短期間で銀生産において急速に優位に立つことができた最大の要因となったのである。小規模生産セルは石見銀山だけでも600もあり、さらに日本中の銀鉱山に拡がった。この結果、一時期には、世界の銀生産量の三分の一を日本が担い、その大半を石見銀山が占めたといわれるほどの銀生産・輸出大国にのし上がったのである。戦後の日本が、テレビ生産など外国から導入した技術を生かして効率的な一貫生産方式で電気製品などの大輸出国になったのと軌を一にする。

7. 大航海時代の国際交易に貢献した日本銀

1533年以降、灰吹法の導入によりわが国の産銀量は急激に増大したが、その当時銀の生産高がどれくらいであったかは、資料を欠き不明である。もっとも、小葉田京大名誉教授の研究によって、江戸初期に当たる17世紀の初めごろに日本から輸出された銀は年間16~20万トンに達したとされ、これが国際歴史学会でも認められて定説となっている。当時、世界全体の産銀量は約40万トンであったので、照合すると日本銀が実に世界の1/3以上を占めていたことになる。11)

日本からの銀の輸出は、1641年の鎖国後も増加し、17世紀中頃にピークに達するが、その頃からの生産量減少と国内貨幣用としての需要増に対処すべく、徳川幕府は1668年には銀の輸出を全面的に禁止した。

この銀生産を支配することは戦国大名にとって極めて重要な関心事で、石見銀山の支配権も大内、尼子、毛利などの戦国大名の間を転々としたが、銀山自体が戦火に晒されることはなかった模様である。豊臣秀吉が天下を統一する二年前には毛利輝元が石見銀山の銀子4千枚を秀吉に献上しており、徳川家康は1600年に関ヶ原の大勝からわずか10日後に石見銀山を差し押さえ、爾来天領として幕府が直接銀山を支配してきた。11)

1530年代から130年ほど続いた日本銀の輸出先はほとんどが中国で、一部は東南アジアとの貿易にも使われた。銀との交換で日本にもたらされた商品は生糸や絹織物が中心で、鉄砲や鉄砲の発火に不可欠であった硝石も含まれていた。貿易ルートは1543年に種子島に鉄砲を伝えたポルトガル人が牛耳っていたものの、欧州との交易は少なく、日本と中国などをつなぐ中継貿易が主体であったとされている。

灰吹法の伝播によって、日本は銀の輸入国から一転して銀の輸出国となった結果、1536年以後、諸外国の記録や世界地図にも日本銀や石見銀山の記述が頻繁に登場するようになった。日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルも、1552年のロドリゲス神父宛書簡で「カスチリア人は、この島々をプラタレアス群島(銀の島)と呼んでいる」と記されている。地球を一周する経済活動の萌芽が見られた16世紀初頭に、日本産の石見銀は国際交易に大きな役割を果たし、東西の文化・経済交流に大きく寄与したのである。

16世紀後半からの日本での銀の増産は、銀の国際的な相場を大きく変動させた。たとえば、国内では16世紀前半まで金1に対して銀が5~6の交換比率であったが、シルバーラッシュ以後は金1に対し銀が10と金に対する銀の価値が低下した。しかしながら、その当時の中国では金1に対して銀が7~8と、日本よりも銀が高かったため、金を対価として日本で銀を買って中国へ売れば大儲けができたわけである。8)

8、国内貨幣としての銀の役割

1668年の輸出禁止以降、銀の最終製品はもっぱら国内貨幣用に使われてきた。江戸時代を通じて、わが国は金・銀・銅の三貨制度で、その間の交換は両替屋が取り持っていた。一見、体系的なシステムのように見えるが、実際には複雑な構造を呈していたようである。「東の金遣い・西の銀遣い」といわれるように、江戸では金貨中心の金本位制、関西では銀貨を主とする銀本位制であったというのも不思議である。早くから拓けた西日本に銀山が多いことや、金貨は関ヶ原の合戦以降に使われ始めたことが、その要因として挙げられている。さらに、三貨の使用は、階級性をも反映していたといわれ、金の大判や小判は幕府の中枢や大名などの間で流通し、下級の武士や町人は銀貨が中心、そして庶民は銅の銭貨を用いていた。8),11)

銀貨は丁銀(チョウギン)(写真⑨)と呼ばれ、額面を記載した鋳造貨は発行されず、室町時代から明治維新まで秤量貨幣であり続けたのも、世界的に見ても独特であった。形状は、ナマコ形と呼ばれるやや不揃いな棒状の銀塊で、重量は不定ながら、一枚おおよそ約160グラム前後、江戸時代以前には、鋳造者である富商や両替商の極印によって流通した。銀の純度による品質は色調によって肉眼で評価されてきたが、1601年に伏見銀座で慶長丁銀が鋳造され、以後は幕府によって品位の一定した丁銀が発行されるようになった。

明治5年には、Bankの訳語として「銀行」が使われ始めた。当時、金行ではなく銀行が選ばれたのは、金より銀の流通量が多かったことや銀本位制の中国ですでに銀行という訳語が定着していたことなどが挙げられている。石見銀山が佐渡金山に先駆けて開発され、世界遺産として高く評価されるに至った歴史を確かめるに及んで、銀行と訳した先人の炯眼に改めて思いを致した次第である。

<参考文献>

1)山陰中央新報2007年6月27日付け号外「石見銀山登録決定~ユネスコ世界遺産委~延期から二段階昇格」

2)島根県教育庁文化財課・世界遺産登録推進室編「石見銀山」島根県庁、2007

3)青木康征著「南米ポトシ銀山・スペイン帝国を支えた打出の小槌」中公新書,2000

4)石見銀山資料館編「石見銀山学習資料」大田市役所、2007

5)山陰中央新報社編「ガイドブック・石見銀山を歩く」山陰中央新報社,2007

6)大田市観光協会HP;http://www.iwamiginzan.jp/ohta/minasdeplata/ginzan/shiryo/index.html「石見銀山遺跡~世界を動かした石見銀山」

7)山陰中央新報社編「輝き再び石見銀山、改訂版」山陰中央新報社,2006

8)村上隆著「金・銀・銅の日本史」岩波新書、2007

9)科学博物館後援会発行「日本の鉱山文化・絵図が語る暮らしと技術」国立科学博物館、2006

10)山口啓二著「鎖国と開国」岩波現代文庫(学術160)、2006

11)石見銀山展実行委員会編「輝きふたたび・石見銀山展」山陰中央新報社,2007

(医療経済研究機構専務理事、元住友銀行専務取締役、元広島国際大学教授)

(2007年12月25日発行、社団法人・日本工業倶楽部機関紙「会報」第223号、平成19年12月号p57~70所収)