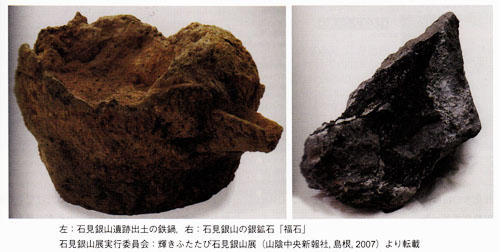

ちょうど10年前の2007年 7月に石見銀山遺跡がユネスコの世界文化遺産として登録された。子供のころから鉱物収集マニアであった私は京都を起点に生野銀山や別子銅山など関西・中国地方のおもな鉱物産地はあらかた訪れていたが、石見銀山は1923年に閉山しており、その存在すら知らなかった。それではならじと、登録発表の直後に現地見学に出掛けた。

見学後の感想を「世界遺産・石見銀山の真価」と題するエッセーにして日本工業倶楽部の会報に投稿したところ、この小論を目にされた雑誌「金属」の編集者から視点がユニークなので同誌へ転載したいとのお申し出を受けた。ただ、「金属」誌は学術専門誌であるため、査読付きの学術論文に作り替えてほしいと乞われた。何とか、第三者の専門家に記載事実の検証をお願いし、参考文献の引用を明示するなどの手直しをして、2008年刊行の「金属」第3号と第4号に特別寄稿として掲出いただいた。

この小論の要旨は、石見銀山では開坑時に、①銀製錬に「灰吹法」というこれまでになかった斬新な製錬技術が導入されたことと、②領主が採掘権を間歩(まぶ、坑道のこと)ごとに山師(鉱山の開発請負人)に与え、産銀の8割は当初の契約価格で納入するが、残余は自由に市場売却を認めるといった「小規模セル経営システム」が導入されたことの相乗効果で、画期的な銀の生産革命が起こった。これが全国の鉱山に拡がって16世紀の初頭に日本が世界最大の銀輸出国にのし上がった先駆者となった功績こそが石見銀山を歴史的に評価するうえでの真価であると結論づけたものである。この評価はすでに発表されている文献による研究成果を敷衍しただけのことで、筆者の推測や独創に基づくものではない。

ところが、日本がユネスコに提出した申請書には、石見銀山遺跡が持つ普遍的な価値として顕著なものは、①伝統技術による銀生産方式を豊富で良好に残していること、②銀の生産から搬出に至る全体像を不足なく明確に示していること、③世界的に重要な経済・文化交流を生み出したことの3点に要約される、と記述されているのみである。表現が抽象的で具体性に乏しいだけではなく、肝心要の銀製錬の技術革新と成功報酬型のセル経営方式導入については言及すらされていない。これではユネスコ側も理解できず、審査に梃摺ったのももっともと首肯できる。

問題は文献の側にもある。肝心の製錬技術革新に触れたものは少なく、銀の含有量が豊富な鉱脈の「発見」を高く評価しているものが実に多いからである。神屋寿禎という博多商人が山陰海岸を船で航行中にはるか彼方の山中に光輝く銀鉱の露頭を見つけたのが事業の始まりとする荒唐無稽な神話のような物語である。実際のところは、1526年に神屋寿禎が開発に着手した当初は、日本には銀製錬の技術がなかったので、鉱石のまま朝鮮へ送られ、そこで製錬をした丁銀を持ち帰っていた。これでは鉱石の運搬にコストが掛かり過ぎて間尺に合わないので、当時は中国や朝鮮にしかなかった「灰吹法」製錬の技術者を引き抜いて来て石見銀山での現地製錬を実現したのが彼の功績である。

「灰吹法」は鉛が銀と結びつきやすいという不思議な親和性をうまく利用して、貴鉛(銀と鉛の合金)を灰吹床で溶解して吹き分けるという当時では最も進んだ銀の製錬法であった。この最新の銀製錬技術の導入こそが、石見銀山開発の端緒となったのである。銀鉱床の存在自体はずっと以前から分かっていたことであって、鉱脈の発見がこの時期に開坑した理由ではない。

同様の事情は別子銅山についても見られる。別子開坑史話では1690年に長兵衛という坑夫が昼なお暗く野獣の棲みかう原始林の中で銅の大露頭を偶然に発見したことが重視され、彼は神格化されて開祖として長兵衛神社に祀られている。ところが、そもそも大露頭の周辺には鉱毒で草木も生えない。また、この露頭の存在はすでに8世紀の古文書に記録されている。

住友家が石見銀山に150年遅れて別子開発に乗り出したのは、ちょうどこの時期に「南蛮吹き」という銅の先進精錬技術を手に入れたからである。南蛮吹きはその名の示すとおり渡来ポルトガル人から教わった新技術で銀を含有する粗銅から銀を分離し、純度の高い銅を得る精錬法である。この精錬法が19世紀末まで300年間続いた。その原理は銅の高い融点(1083°C)と鉛銀合金の低い融点(鉛の融点は327°C)の差を利用して銅と銀を効率よく分離する精錬法であった。要するに、別子開坑も鉱床の発見にはさしたる意味はなく、精錬法の技術革新によって製品化が可能となったことが、歴史的事実として最も重要である。

◆◆◆

話は一転するが、「石見銀山」は、年配の方々には落語や歌舞伎に今でも登場するねずみ捕りの「猫イラズ」として知られていた。この殺鼠剤は江戸時代から石見銀山のすぐ近くにあった笹ヵ谷鉱山で銅鉱石の副産物として採掘された硫砒鉄鉱を焼いて作られた亜砒酸であったが、石見銀山の全国的な知名度を借用して商品名に使ったものであった。この亜砒酸は殺虫剤としての農薬や陸軍の毒ガス原料としても販売された。

砒素は古代ギリシャの時代から暗殺用の毒薬として多用されてきた。これに対処すべく、神聖ローマ帝国の皇帝フリードリッヒ2世が1240年にシチリア島で薬剤師大憲章を制定した。処方箋を医師に書かせ、薬は医師の知らない薬剤師に調剤させて毒薬が紛れ込んでいないかをチェックさせたのである。このシステムが「医薬分業」として西欧諸国に広まった。

一方で、砒素は病気を治す薬としても結構利用されてきた。医聖ヒポクラテスは皮膚疾患の治療に用いたとされており、古代中国では強壮剤や不老長寿の妙薬として用いられていた。確かに少量であれば下剤として著効があり、また化粧水に混ぜて皮膚を滑らかにする効能も珍重されてきた。

石薬といえば、正倉院に保管されてきた漢方薬76種のうち石薬は25種と1/3を占め、鉱物の比重が高かった。当時はこのように多くの鉱物が薬の原料として利用されていたが、現代の薬はほぼ100%生物由来である。漢方薬に使われていた鉱物原料が廃れてしまったのはなぜか、不思議である。

筆者が中学生のころに鉱物採集に連れていただき薫陶を受けた益富壽之助先生は、遣隋使や遣唐使が中国から持ち帰ったまま1200年の間手つかずに東大寺の正倉院に眠っていたこの石薬の研究で博士号をとられた。

正倉院には薬に加工する前の原石もそのまま残っている。たとえば、硫酸マグネシウムの芒硝は、下剤や利尿剤として用いられた。雲母粉は解熱、ぜんそくなどに効ありとされ、外用として切り傷、できものなどにも使われた。大きな珪化木の塊は粉末にして睡眠薬となり、マンモスの化石は鎮静剤であった。

なかでも珍しいのは「雄黄」である。これは硫化砒素鉱物の一種である鶏冠石を長径6センチほどの卵型に加工した「暖手」と称されるもので、この卵型の雄黄を両手の掌に挟み、袖で覆うと掌にこもった温かみが全身に伝わるという懐炉に似た一種の医療機器であった。

ちなみに訃報によく使われる「薬石効なく」の石は石薬ではなく、黒曜石のような硬い石を割って鋭く尖った先端を皮膚に突き刺して瀉血するなど鍼治療に供された砭石(べんせき)のことである。薬石は薬と砭石が漢方治療の双璧であったところからきている。

とまれ、実用性はなくても眺めているだけで心が和らぐ作用を持つ鉱物もある。たとえば、カナダで産するラブラドライトは 虹色の閃光を放ち、霊性を高める貴石として尊ばれている。

石の文化の西欧人に比し、木の文化に慣れ親しんできた日本人は鉱物には興味を示さない向きが多いが、資源や素材に関わっておられる読者諸賢はこのコラムを通じて鉱物の多様な魅力に親しんでおられるのはまことに喜ばしい限りである。

(2017年7月3日発行、「季刊・資源と素材 2017夏号」VOl.2,No3 p14~17所収)