一九四五年(昭和二十年)八月九日に対日侵攻を開始したソ連軍は、早くも二十日には北朝鮮を制圧。私たちが留まっていた宣川の小学校にも姿を現し、腕時計など金目のものを奪い取って行った。

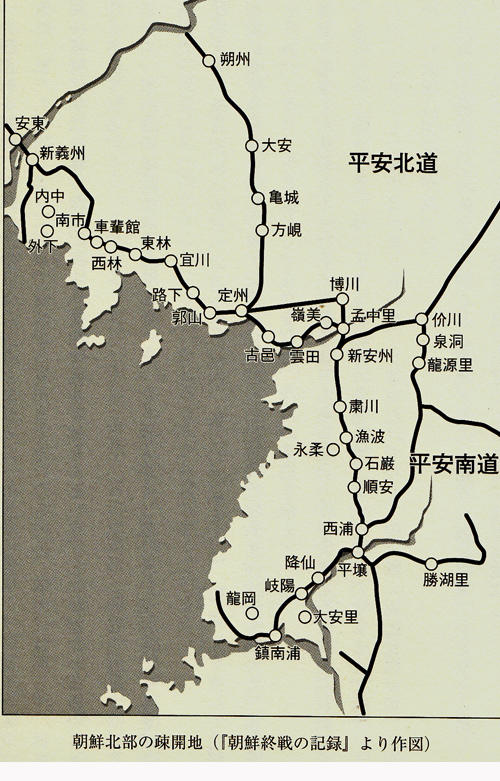

ソ連兵の略奪と暴行が頻発する事態に、建国大学の疎開団は新京へ戻る方針を決め、九月初めに宣川を出発した。

満州への帰還は北へ向かうことになり、むしろ日本から遠ざかってしまう。

しかし、この決断は結果的に正解であった。この時点では、北緯三十八度線で南北朝鮮が分断されるとは予想もつかないことであった。しかし、翌年二月には満州と朝鮮の国境が閉鎖され、それ以降は三十八度線を越える術は徒歩以外なくなってしまったことを考えると、不幸中の幸いであった。

一九四九年(昭和二十四年)発行の『流れる星は生きている』(藤原てい著)は、宣川から日本への脱出行を描いてベストセラーとなった名作である。映画化もされ、大反響を呼んだ。藤原一家は、私たちと同じように列車で新京から宣川まで逃れたものの、満州には戻らず、同地で一年間の避難民生活を送った後、三十八度線を徒歩で越えるという、しのびがたい苦難の日々を余儀なくされている。

私たち一家の身の上に重ね合わせると、まったく他人事とは思えない気持ちで、本を読み、映画を見た。

建国大学の職員家族は新京への道を急いだが、私たち家族五人は、鴨緑江を挟んで北朝鮮との国境に接する安東の街で下車、安東に住んでいた祖母の甥である波治家を頼った。波治氏は若くして満州に渡り、実業家として成功を収め、洋風の豪邸を構えていた。

身寄りもなく、先行き不安な新京に戻るよりも安東のほうがまだ安心だと母と祖母は考えたようである。母と祖母、私、妹二人の五人はやっと落ち着く場所を見いだすことができた。

だが、安東にも軍靴の音が鳴り響いた。ソ連軍だけでなく、国府軍(国民党政府軍)が同時に進出、行政権は国府軍が握った。

国共合作が解消し、内戦が勃発すると、十月下旬に八路軍(共産党軍)が安東を占拠し、国府軍にとって代わった。それまで略奪の限りを尽くしてきたソ連軍は撤収した。

第二次大戦後の中国は全土が内戦状態にあった。しかも、日ソ中立条約を破棄して満州の日本軍に宣戦布告したソ連は、この内戦には直接干渉しない方針で臨んだのである。

当時の日本人は八路軍を「共匪」と呼んで野蛮な凶悪集団と認識していたが、実際に進駐してきた彼らは厳しい軍紀の下で整然と振舞っていた。ソ連兵のような略奪や暴行も行なわなかった。そのお蔭で安東の治安は比較的良好に保たれ、私たち邦人難民にとっては好ましい生活環境が維持されていた。

母は生計の足しにするため、毎日、街頭に出た。日本人の資産家が放出した衣類などを闇市で立ち売りするマイマイ(売買)と呼ばれる商売だけでなく、タバコや大福餅を仕入れては街中で売り歩いた。

私は、日本人学校が閉鎖され、行くところもなかったため、一日中母の行商の手伝いをした。

商品を積み込んだ餅箱を肩からたすき掛けにして、大きな声で「スイヨー、スイヨ」(誰要=要らんかね)と中国人に呼び掛けた。お客が「イーガ・トールチェン」(一個多少=一個いくらだ)と聞いてくると、「リャンカイチェン」(両塊銭=二元)などの流暢な中国語で応答した。

当時使っていた中国語はほとんど忘れてしまったが、この時にやり取りした言葉だけは、今も鮮明に覚えている。

もう一つ明確な記憶として残っているのが、毎日、虱潰しに精を出したことである。風呂にも入れず、同じ下着を着たままという不衛生なありさまだったため、冬でも虱が繁殖し、噛まれると痛い。下着の縫い目に沿ってびっしりくっついた虱を両手の爪先をうまく合わせて根気よく潰していくのが日課となった。

厳しい生活を強いられた安東ではあったが、この街は「満州の小京都」といわれるほどこぢんまりとした美しい佇まいの街であった。北側に迫る鎮江山には桜、南に広がる鴨緑江畔には柳が多数植えられ、当時は純日本風の風情を留めていた。唐の時代から「東を安んずる土地」という意味で安東と呼ばれてきた風情のある街だが、一九六五年(昭和四十年)に「丹東」と改称された。

安東での貧しい生活は一年余に及んだ。私たち家族五人が日本への帰国の途に就くことができるのは、一九四六年(昭和二十一年)九月下旬まで待たねばならなかった。