この文章は、演習の卒業生諸兄へは久しぶりに書くものですので、私の近況でもお伝えし、それもできることなら、ひきつづき元気でやっているといえるようなものをと思うのですが、それにはじつは不本意ながら、少々注釈を要するというのが私の現状です。しかし与えられた機会でもあり、私の近況の幾分でもとにかく書いてみようと思います。

存在は意識を決定する、といわれるが、まぎれもなく老年者になった私のような場合、この言(命題)のように、老年者としてどのように生きていくかという、こうしたよくいわれることが否応なく意識のうえに上ってくる。これはいわば一種の「自然現象」で避けがたいことである。新聞などをみていても、若い皆さんと違って、老人・老年者に関する記事がじつによく目につく。高齢化社会ということからであろうが、この種の記事が相当また多いのである。「老人ボケ」の記事なども他人事のようには思えないで、いわゆる恍惚の人のさまざまな姿につい考え込まされたりもする。

私は、一九〇五年(明治三十八年)四月生れなので、さる四月で満七十七才(世間でいう喜寿という年)を迎えたことになる。高齢化社会とはいえ、この年まで生きてきたことは、やはりけっこう長生きをしてきたことになるのであろうし、また幸せなことといえるだろうと思う。しかし、人間、長生きをしていると、思わぬよろこびに接することもあるのだろうが、同時にまた、やはり思わぬ災厄に出くわさないとも限らない。

私は、七十歳という年になるまで、幸い病気らしい病気など全然することなく過ごしてこられた。またこうしたことのせいであろうが、自分の健康のことについて特別意を用いてきたようなことは何一つとしてない。

ところが、七十歳を過ぎた途端に、いままでのツケが一挙に回ってきたような思いをさせられることになった。まず一九七六年(昭和五十一年)五月、全く思いがけなくも早急に手術を要するという胃潰瘍と診断され(罹病の原因は全然分らないといわれていた)、手術の結果胃の五分の四を切除された。この手術のため、当時約二ヵ月の入院生活を送ったが、手術後しばらくの間は食事がなかなか思うようにとれず、けっこう往生した。さらにこのときにはつぎのような「付録」まで加わった。じつはこの胃潰瘍の手術のさい、私ははじめ胃がんと診断されていた。診断した医師は、このことを私にはもちろん何もいわなかったが、家族には伝えて、そのつもりていてほしいといわれていた。(このことはもちろんあとで分ったことである。)ところが、手術をしたところ、当時の私の病症(病名)は胃がんではなく、単に胃潰瘍であることが判明した。この胃潰瘍のできている個所によって、手術前のデータだけでは診断の非常にむづかしいことが往々あるということで(このことは当時主治医から他の例などもあげて説明された)私の場合はこういうケースの一つであったようである。しかしとにかくこのようなことで、当時私は、「誤診」のおかけて(?)「命拾い」をしたような思いをしたことであった。家族は文字どうり「一憂一喜」(むしろ「大憂大喜」)の状態であった。

しかしこの胃潰瘍の手術のさいには、ことがらは全く違ったことであったが、別のまた不運に見舞われ、手術のさいの輸血に用いた血液中にたまたま混入のウィルス(一種の病源体、このウィルスという病源体は、現在の血液の検査技術では完全には除去できないといわれている)の関係から肝炎という病気(肝臓機能障害の一種で、血清肝炎とよばれている)にかかった。この肝炎の症状が現われたのは退院後であり、そのため退院はしたものの、しばらくまた家で病床の生活を送らなければならなかった。しかしそれでもおかげて、当時手術後約四ヵ月後には、勤務先の大学(竜谷大学)に講義などには出掛けられるようになった。

健康の方はこのようにともかく一応回復したものの、いま上にふれた肝炎(=血清肝炎、つぎに肝炎というのも、いずれもこの血清肝炎とよばれているものである)というのは、現代の医学では今でもこれといった治療法がないといわれているうえに、場合によっては生命にもかかわる肝硬変という病気に移行するおそれがあるといわれている厄介なもので、それだけに私も相当気になり、療養につとめた。(もっとも、この肝炎の治療法?としてはよく注射がおこなわれており、またなおった場合、その原因についてはやはり今でも十分確認しえていないということであるが、事実としては、この肝炎にかかった患者でなおっていく者もいくらもあるようである。)

当時私のおこなった療法は漢方薬によるものであった。たまたま京大医学部出身の内科医で、かたわら漢方薬の研究をしているある病院の院長があり、この院長の指示で、月二回ばかり通院しながら、漢方薬の服用をつづけたのであった。最初の診察のさい、この院長の話では、漢方薬というのは即効的なものではなく、身体の組織から変えていくというような性質のものだから気長に、・・・というようなことであり、聞いていて、いささかため息の出そうな思いさえしたが、上記のような当時の私の場合の肝炎は、この漢方薬でなおることが医学的にも証明されているということであった。事実、こうした院長の話のように、服薬をつづけていた漢方薬がきいたといえるのだろうが、服薬約二年後には、当の問題の肝炎は一応なおり、文字どかりホッとした。またこのときのことは、私にとっては、漢方薬の効能というものを直接自分の経験で知るいい機会にもなった。(少なくとも私としてはこのように考えている。)

大体以上のようなことで、心配していた肝炎の症状もおさまり、健康も徐々に回復してほぼ元どおりになったようでよろこんでいたところ(もっとも、ある病院での調査によると、胃潰瘍の手術をした者の約六割は牛乳、肉類、油っこいものは食べれなくなるということであるが、じつは私の場合まさにこのとおりで、医者は何を食べてもいいというのだけれど、今でもこれらのものにはまず手が出ない。またそのため、食事上大なり小なり制限を受けざるをえないというのが今でも実状であるが、この点は――台所をしている家族にとっては相当問題のようであるが――私本人の生活のうえには別にそう支障になることではない)、前の胃潰瘍の手術から約三年半後の一九八〇年(昭和五十五年)二月、やはりまた全く思いがけなくもこんどは病名、直腸腫瘍と診断され(この場合も罹病の原因はすべて不明である)、再び手術を余儀なくされた。そしてこのときも約二ヵ月の入院生活をした。ところが、こんどのこの直腸腫瘍といわれるものの手術が手術後の身体に及ぼす影響は前の胃潰瘍の手術の場合の比ではなく、こまかいことは省かせていただくが、事実としては手術による「後遺症」が生じたまま今もっていえず、そのため、今日なお大小の困惑を免れない。愚痴をいってもはじまらないが、このこんどの私の場合の「後遺症」には進歩した現代の医学も不幸にして役だってくれるところがない。(これが実状といってよい。)またこうした事実を前にして、ついなんの因果かとも思うが、ことがらがことがらだけにどうにも仕様がない。ただ私としては、よくいわれているように「病気」と共存しながら、障害は精神力・気力で克服していくほかないように思い、事実またこのように心掛けながらやってきたといえるかと思うし、今後もこうした姿勢でやっていきたいと思っている次第である。それに、身体、健康上の障害という点では私などよりずっと不幸な人が無数といってよいほど日々生きることに耐え、あるいはこの生きることと闘っているのがじつは現実の社会の姿である。そしてこのような人々のことを思い浮べることは、それ自体また私の生き方にも貴重な力を与え、あるいは何かと刺戟をさえもたらしてくれる。またこのようにいって、少しも誇張になどならないだろうと思う。

われわれの日常生活の間で古くから「病は気から」といわれているが、実際、よくいってきたものだと思う。

私はいま以上のように書いたけれども、問題の当の「後遺症」はそれとし、事実としては、おかげて現在日常の生活はまずひととおりやっていけているし、勤務先の大学の方へも週二日、講義には出掛け、とにかく私なりにひきつづき教師生活もひととおりやれている。それに経験的にみても、この大学の講義に出掛けることは健康上にもよいようである。私は、以前から講義には黒板をよく使うので、時間中ほとんど立ち放しであり、それにけっこう大きな声を出してやっているので、講義に出掛けた日には、そうでない日にくらべ、(妙なことまで筆にするけれど)夕食のときなど、多少ではあれ、かなかのすいているのが感じられる。このような徴候は、講義に出掛けることが健康にとってもいい一標徴といえるのではないかと思う。いずれにしても、私の健康上のことはそれとし、とにかくこのように日常の生活は、教師生活(これはもちろん同時に研究生活でもある)を依然としてつづけながらやっていけているので、どうかご放念いただきたい。

ところで、ついこの間、東京にいる高等学校(もちろん旧制のでクラス会の幹事をやってくれている友人K君から、「君は竜谷大学の教授と聞いていたが、いまもそうなのか」という電話がかかってきた。クラスの名簿をつくる必要から確かめたかったんだ、といっていた。(私たちの高等学校当時のクラスの人数は四十人であったが、その半数以上は今もなお健在である。)それにしても、この友人は、なぜこの問い合わせのような電話をかけてきたのか。じつはこの電話のようなことは、私からいっても、別に異様なことではなく、むしろ、つぎに説明するところからごらんいただけるように、至極もっともとさえいえることである。

国立大学の場合はもちろん、私立大学でも、今日ほとんどのところには停年制が設けられている。そしてこの停年制のもとで停年として定められている年齢も六十五歳とか、最高でもまず七十歳というのが普通である。私の大学でも、この停年としての年齢は、数年前までは六十五歳であったが、それが改正されて現在では六十八歳となっている。(比較的新しいいわゆる後発大学では停年制のないところもあるようであるが、このようなところはまず例外といってよいだろうと思う。)

このような大勢なので、私のような年齢の者がいまもなお「大学教授」の身分にあることに不審を抱かれても、別になんら不思議ではなく、むしろ至極自然とさえいえるだろうと思う。私立大学には特任教授とか客員教授などとよばれている者がよくあるが、このようなたぐいの教授は普通にはいわゆる正規の教員ではない。(だから教授会のメンバーでもない。)しかし私の場合は、大学の人事規程のうえからいっても、疑問の余地のない正規の専任の教員である。(したがって、もちろん教授会のメンバーである。)またこの意味では、いわゆる「現役」でもある。しかしこうした私のような場合は、じつはこれまた明らかに例外の方である。(前記のように、私の大学でも、停年は改正後でも六十八歳である。)

しかしこれには少々いきさつがある。この機会にそれを少し書かせていただくが、事情は大体つぎのようなことである。

私が(いまの勤務先の竜谷大学にいったのは、京大を停年退職した一九六八年(昭和四十四年)三月の翌月からであるが、この竜谷大学というのは、敗戦前までは文学部一学部だけの大学であった。それが、昭和三十年代、四十年代にわたり、経済学部、経営学部、法学部と順次新学部が設立されるに至り、今では文科系のいわゆる総合大学となっている。私か勤務しているのはこのうちの経営学部(昭和四十一年設立)である。

大学でも学部でも新設しようとすると、まず教員の整備(いゆる人集め)が大変である。そう簡単に教員が集められるわけではない。ことに設立の認可を文部省に申請するには、大字設置基準というものに定められている必要最小限度の教員を確保のうえしなければならないが、この教員の確保という点でとくに容易でないのが教授級(教授資格である者)の場合であり、またそのため、この教授級の教員の確保には、大学当局(実際には当の新設の大学あるいは学部の設立準備委員)はひとかたならぬ苦労をするのが実状である。

ところで私は、前記の竜谷大学経営学部が設立されるさい、右の必要最少限度の教員(設立要員などともいわれていた)の一人として依頼を受けたのであるが、当時大学当局は、とくに右のような教授級の教員でこの設立要員に当る者として依頼した者(ただしその全部ではない)には、当人にできるだけこの依頼に応じてもらえるようにするために、受諾者には八十歳まで停年制を適用しないということ(したがっていわば八十歳停年制)を赴任後の条件の一つとして提示していた。私が大学当局の依頼に応ずるについてはいろいろこ考えるところもあったが、けっきょく応ずることにしたのが当時の状況であった。(右の経営学部が設立されたさい、この八十歳まで停年制を適用しないとされていた者は六、七人を数えていたが、その大半の方はすでにそれぞれ八十歳になられたので退職され、いまこの「八十歳停年制」により経営学部に残っているのは、私といま一人の二人である。)

大体以上のようなことで、私はいまの竜谷大学に八十歳まで勤めていようと思えばおられるわけであり、また私の場合、いまも本学に正規の教員として籍があるのはじつはこのようようなことからである。前記の依頼に応じたさい、私としては、この八十歳まで......というようなことは、率直にいって別にそう深くも考えていなかったが、今になってみると、このことが、いろんなこと(京大退職後いまもなお同じところに職場があり、またことに本学が京都市内(伏見区深草〕にあって、私の場合二度の手術をしたあと、講義などに出掛けるにも大体便利であるなど)から考え、私にとってはじつに「幸運」とさえいえることであったといえるだろうと思う。

それにしても、かようなこの竜谷大学の教員として無事八十歳まで勤めることができるのかどうか。神のみぞ知るというほかないが、できることなら、もちろん「有終の美」を飾りたいものだと思い、そう念じている次第である。ただこのことは別としても、研究者としてやってきた私としては、生きているかぎり、この研究者というに値する生活をしていくことができればというのがもっぱらの念願である。したがって、これからも、皆さんからのいっそうのご鞭撻をぜひよろしくお願したい。

年をとり、ことに職場を離れると、することがなく、あるいは何をしていいのか分からない、そのため無聊をかこち、退屈をもてあます、等々というよう人が世間には少なくないようにいわれ、時には「粗大ゴミ」などという新造語により厄介者扱いにされるようなことさえ聞かれる。しかし幸いなことに、私には、今でもすること、したいこと、しなければならないことが無数といっていいほどあるといえる。私はいままで退屈などということを知らないで過ごしてきたが(このようなことは、大学の教師をし、研究者であることを仕事としてきたのだから、いわば至極当り前のことでもある)、今後ともおそらく同じようにやっていけるだろうと思っている。じつは退屈とまではいかないで、それとは別にもう少しは心に余裕のある生活をと思うことは一再でないが、ことはなかなか思うように運んでくれない。しかしいずれにしても、喜寿を過ぎたれど、われすること多し、幸せにぞ思う。

率直にいって、私としては、みずからかえりみながら、こうした気持、心境である。それに、年をとっても、頭は使えば使うほどまだ発達するといわれているので、事実がどうであるかは別とし、やはり私としてはこのいわれているように考えることにしている。またこのように考えた方が、何よりもまず精神衛生的にいいはずである。しかし、このように強がりをいってみても、やはり年は争えないし、そしてこのことがまた、何かにつけ頭をよぎることも事実として避けがたい。

ところが、しばらく前、ある新聞に掲載されていた小さな文章のなかで、サミュエル・ウルマンというアメリカの心理学者で詩人という人(同氏は別に著名な人ではないといわれている)の「青春の詩」というつぎのような詩が紹介されているのに接した。

「青春とは人生のある期間をいうのではなく、心の様相をいうのだ。(中畧)年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時にはじめて老いがくる。歳月は皮膚のしわを増すが、情熱を失う時に精神はしぼむ。(中畧)人は信念とともに若く、疑惑とともに老い朽ちる。(下畧)」

私は、こうしたこの詩を一読しながら、みずから強く心を打たれる思いをしたことであった。心底深くひびくものを感じないでもおられなかった。以来この詩は、私の心の底に沈澱し、生きつづけている。「青春とは・・・」という右の詩を、詩人サミュエル・ウルマンはだれの(青年の?老人の?あるいはその他一般の人びとの?)ために作ったのか、私は、この間のことは何も知らない。しかし、この詩は、老齢の私にとってはこの上もない贈りものであり、私は彼に心から感謝の念をさえ捧げたい。そしてこれがまた、この詩に接した私の率直な思いである。

年をとると、なによりもまず気になるのはやはりこの年のことであるが(右の詩は、この老人たちの気になる年のことを、たとえ一応であっても、どこかに追いやってくれる。少なくとも大いに柔げてくれる)、私は、この年のことなど以前からそれほど気にしない、つまり、この年ということには、いずれかというと比較的鈍感の方のようである。二度の手術(病気)をしてから、この鈍感にも少々異変が生じたようであるが、それでもなお、この鈍感の度合いは、人並み以上といえるのでははないかと思う。ところが、これもしばらく以前にある新聞紙上でみたことであるが、八十二歳というある洋画家の方は、「自分は、八十を過ぎてからときどきトシのことを考えるようになった。」と語っておられた。私は、この言葉に接し、年のことなどあまり気にしない点では私などよりまだまだ上の人がいるものだと、いささか思い知らされたことであった。同時に、私もこの洋画家の方に見習い、年のつことを考えるなら、八十を過ぎてから、それもときどき、ということにしよう、いや、したいものだと、心中また思いを新たにしたことである。

ちなみに、私の恩師の蜷川虎三先生(京大名誉教授、前京都府知事)が京都府知事選挙に第七回目の立候補をされ、当選されたのは、今の私の年と同じ七十七歳のときであった。先生はいま、京都市の南方、東山七条の智積院の少し奥の方の、東山山麓に近い墓地に眠っておられるが、その先生から、「あの府知事選挙最後(右の第七回目の立候補というのは、先生の府知事選挙最後の出馬となったものである)に出たときも、年のことなど別にそう考えていなかったよ。・・・・・」というこういう声が、こうしたこの文章を書いているこのいまの瞬間にも、われわれを叱咤するように、いとも鮮明に聞こえてくるようである。

最後に――皆さん、ますますお元気で、そして何より不撓不屈の精神を固く持しながら、ご活躍下さるよう心からお祈りしています。

(一九八二年一〇月)

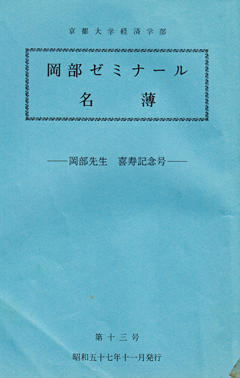

(1982年11月発行、京都大学経済学部「岡部ゼミナール名簿」~岡部先生・喜寿記念号 p1~7所収)

<追記>

この7年前の父の古喜のお祝い会の写真の下に掲げます。