元広島国際大学教授 岡部陽二

講演資料として配布しましたスライド40枚と参考資料2点をご覧ください。

→ スライド・ファイルを見る

→ 資料を見る

1)議論に上らない人口問題

銀行を退職してから16年間ほど医療経営や医療経済の研究に携わってきたが、医療や社会福祉政策の根底には常に人口問題が横たわっていた。しかも、本格的な「人口減少社会」の到来は、我々世代の後とはいえ、人口政策はすべての政策に関連する重要課題である。それにもかかわらず、なぜかほとんど議論に上ってこない。私は人口問題や人口政策の専門家でも研究者でもないが、本日は皆様にいろいろな角度からのデータを提供し、日本の人口問題について一緒に考えていきたい。

昨日(9月4日)、非嫡出子の民法による相続権差別が最高裁で違憲とされ、画期的な判決と大々的に報道された。確かにその通りだが、先進国で嫡出子と非嫡出子を差別しているのは、日本だけである。欧米でもかつては宗教的理由から厳しい差別が存在しており、1960年頃から平等にすべきだとする議論が高まってきたが、フランス、ドイツが完全に嫡出子と非嫡出子の差別を撤廃したのは、1999年と2001年であった。その意味からすれば、日本が大きく遅れていたわけでもないが、やや遅きに失した憾みはある。

この嫡出子と非嫡出子の差別問題は、最高裁で違憲判決が下されたものの、与党自民党議員のほぼ半数が民法改正に反対と言われており、厳しい国会審議が待ち受けている。野党民主党が全員賛成なので、最終的には民法改正は成立するだろうが、このような政治家の認識こそが問題である。

また、先日の日本経済新聞には生産年齢人口が8,000万人を割り込んだと大きく報じられていた。しかし、これはすでに予測されていたことで、どこがニュースなのか理解できない。9月2日のこの講演会で日本経済研究センターの岩田理事長から「100年の計で日本が2030年までに合計特殊出生率をフランス並みの2.1に回復したとしても、2100年の人口は9,500万人になってしまう。それを防ぐには毎年20万人の移民を受け入れる必要があり、それを決断しなければ、日本経済は沈滞を続けるしかない」とのお話があった。しかし、出生率アップも移民増も現実問題としては実現不可能に近い。

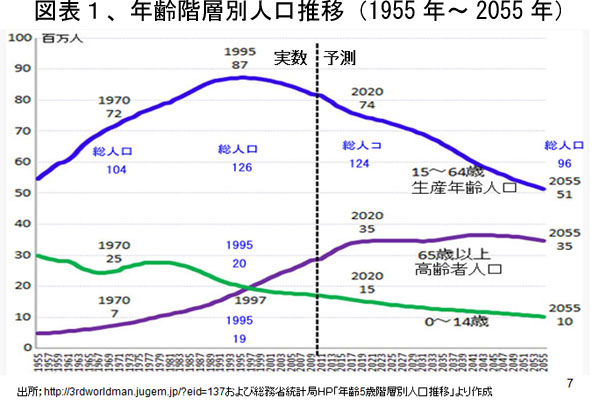

人口動態を見ると、図表1に示したとおり、15歳から64歳までの生産年齢人口は、1995年の8,700万人をピークに大きく減少に転じ、2013年6月に8,000万人を割り込み、2020年に7,400万人、2055年には5,100万人へと減少する。同じく0歳から14歳までの子供人口も、3,000万人弱であった1980年前後から1995年に2,000万人、2020年に1,500万人、2055年には1,000万人へと減少し続ける。その一方で、増え続けると言われている65歳以上の高齢者人口は、2020年に3,500万人へと増えた後は、2055年まで35年間にわたり、ほぼ3,500万人と横ばいで推移する。人口問題の最大の課題は、子供人口と生産年齢人口が減少し続けることにある。総人口に占める高齢者比率は上昇し続けるものの、高齢者の絶対数は増えない。

本論に入る前に、なぜ日本では人口動態を踏まえた分析や政策論が極めて乏しいかを考えてみたい。これは日本の将来にとって大変由々しい問題で、いま議論されている社会保障問題も、本質的には人口変動の後始末である。ただ、地震や津波のような地殻変動とは異なり、人口変動は極めて緩やかに生じてくる。人口減少も当初は毎年20万人から30万人減る程度で、総人口1億2,800万人に比べれば1%にも満たない。これは危機を後から知る一種の「ゆで蛙現象」であって、事前には誰も関心を示さない。特に政治家は選挙の勝敗に直結する3年、4年の短期スパンで物事を考え、20年、30年の長期スパンの政策には全く興味を示さない。学界も同じで、日本には社会保障の専門家は多いものの、人口学を専門にする学者数は極めて少なく、人口論をテーマとした講演会や解説、論文も僅かしか見当たらない。

その中で、比較的に詳しく分析しているのが日本銀行である。白川総裁時代には、白川総裁の名前で「グローバライゼーションと人口高齢化」「人口高齢化 金融と規制」などの論文をフランス銀行の年報などに寄稿するとともに、日本で開かれた世界の銀行家大会でも講演している。黒田総裁になってデフレは優れて金融貨幣現象であるとの認識で金融政策を手がけているが、白川総裁時代には、デフレは実物経済現象であると捉えられていた。そのため、1995年をピークにして生産年齢人口が減り始め、それに伴って労働人口も減少することで需要が減り、供給が過剰となって日本の物価が下がっていることを実証しようとしたものである。

確かに、日銀の論文を読む限り、労働人口の減少がデフレの要因であるようにも受け止められるが、国際的に見ると、過去5年以上人口減少を続けている18カ国の中で、デフレが続いているのは日本だけである。しかも、日本よりも先に人口減少が始まったドイツでは毎年2%程度消費者物価が上昇しており、この白川日銀説は説得力を欠いている。

2)高齢社会に関する3つの勘違い

人口問題を議論する場合、政策論で様々な意見が出てくるのは結構であるが、事実そのものを間違って解説している事例が多いのは困ったことである。ここでは2つの論文を紹介したい。1つは、国際医療福祉大学大学院の高橋泰教授の「高齢化社会に関する3つの勘違い」である。その中で高橋教授は、日本社会が常識として考えている「日本では、これまで世界が経験したことのないスピードで高齢化が進んでいる。このまま進行すると現役世代が支えきれなくなってしまうことが明らかなので、現在、『税と社会保障の一体改革』が議論されている。今後数十年、日本中で高齢者が増え続け、特に高齢化が進んでいる過疎地を中心に、全国共通の問題として対策を急速に進める必要がある」という一見至極尤もと受取れるこの文章には、3つの勘違いがあると指摘している。

間違いが潜んでいるのは、「今後数十年、日本中で高齢者が増え続け、特に高齢化が進んでいる過疎地を中心に、全国共通の問題として対策を急速に進める必要がある」とする部分で、具体的には、①今後数十年、高齢者は増え続ける、②高齢化対策を過疎地中心、③高齢化を全国共通の問題―の3点である。そして、「このような考え方は、今後進行する高齢化の実情に合わない方向に、社会を導く可能性がある」と危惧しておられる。まさに正論である。

いずれも的確な指摘であるが、早急に認識を変える必要のあるのが、①の高齢者は増え続ける、である。先述したように、65歳以上の高齢者は2015年以降増えなくなり、2030年からは75歳以上の後期高齢者も減り始める。それが事実であるのに、誤った認識から自治体の首長は競って高齢者施設を建設しようとしている。しかし、住民が「高齢者の増えるのはあと5年、後期高齢者が増えるのもあと10年」と気付けば、高齢者施設の新規建設を思いとどまる場合も多いはずである。高橋教授は、そろそろ社会全体の高齢化対策の方向を「激増する高齢者への対応」から、「急速に先細る非高齢者世代の負担をできる限り小さくする対応」へと、舵を切り替えなければならない時期に差し掛かっていると力説しておられる。

②の高齢化=過疎地の問題も、都市部の高齢化進行が緩やかに進んだことから数年前までは正しかった。しかし、2005年頃から都市部の高齢化スピードが急上昇し始め、逆に地方の高齢化率の伸びは頭打ちとなってきている。現実には、高齢化は過疎地の問題から都市部の問題に急転している。

2010年から2025年にかけて、全国で増加する700万人の後期高齢者の増加分の50%以上が、日本の国土面積のわずか2%に相当する首都圏、大阪圏、名古屋圏に集中している。一方、地方では後期高齢者数の伸びは緩やかになり、これからは後期高齢者人口が減少に転じる地域も少なくない。この事実は、日本社会が今後20年弱の期間、爆発的に増加する大都市の後期高齢者対応に、持てる力を集中せざるを得ない状況にあることを示している。したがって、③の高齢化を全国共通の問題という誤った認識は、緊急を要する大都市の高齢化対策の遅れを招きかねない。

ところが、地方議会では、いまでも「わが町の高齢化率20%が10年先には30%に上がる。高齢者住宅を急いで建てなければならない」という人口動態の実態とは全くかけ離れた議論が、当然のように行われている。高齢者になったからといって新しい住宅が必要とはならない。もちろん介護サービスの質を変える必要はあるが、いままで住んでいた住宅で十分である。

もう1つの論文は、今年(2013年)の5月9日に公表された、東京商工会議所の「合計特殊出生率2.07に向け、国の総力を挙げて取り組みを」と題した提言で、噴飯ものの典型である。さきに見たとおり、生産年齢人口は1995年から減り続けているにもかかわらず、この論文では、第1行目から「わが国の生産年齢人口は2010年から減少し続け…」と記述されている。このような事実誤認に加え、具体性のない主張も多く、世論を誤った方向に導きかねない。タイトルに掲げた出生率2.07への復元を目標とする根拠についても何の言及もない。

日本全体の出生率は、2005年に1.25と史上最低を記録した以降、徐々に上がって昨年(2012年)には1.41まで回復している。しかし、出生率は回復基調にあるものの、絶対的な出生数は減少し続け、年間100万人割れも目前となっている。この要因は、最初に子供を産む女性の初産年齢が上がっているためで、フランスでは30歳未満の初産が主体であるのに対して、日本はドイツ同様、30歳超が主体である。しかも、今後20数年間、日本の25歳から34歳までの女性人口は減り続ける。

しかも。全国都道府県の中で、東京都出生率1.1が最低である。この現実を踏まえれば、東京商工会議所としては、なぜ東京の出生率が低いのかを分析し、それをせめて全国平均の1.41まで引き上げる方策を提言すべきと考えるが、この点については全く触れていない。

また、出生率アップのための女性支援として保育所待機児童ゼロを目標に、保育施設の環境整備、多様な事業主体の参入促進、現金給付から現物給付へなどの施策を提言しているが、商工会議所としては、女性が働きやすく、子供を産みやすい環境作りのために、まず企業は何をすべきかの責務を会員企業に訴えかけるが本筋ではなかろうか。しかし、この提言では「子育て費用は自助・公助で」と、全てを国に押し付けている。

3)アクセルからブレーキ政策へ

本題の人口問題では、20年、30年のスパンで視た長期的な取り組みが必須である。政府は1974年版『人口白書』で、「人口ゼロ成長をめざせ」と政府主導の人口ゼロ成長を目標に掲げた。当時は人口が増え過ぎており、白書でも「子供は2人が限度」と謳っている。それが、ちょうど30年後の2005年に日本の人口がピークアウトして実現した。正確には2005年に総人口が減少に転じたが、2006年、2007年は微増で、2008年から減り続けている。このように人口変動には長時日がかかるので、長期的な視点で取り組んでいく必要がある。出生率2.0の回復はまず不可能であるが、仮にそれが実現するとしても、それは30年後のことになる。

1974年版人口白書は、終戦直後に出された白書に続き、2回目となるが、その後、政府は人口白書を発行していない。そもそも、政府には人口問題を所管する官庁もない。多くの人が管轄は厚生労働省と思っているが、少子化担当相は2007年以降内閣府の特命担当大臣として置かれていて、少子化対策や移民政策を総合的に考える部署はどこにもない。本格的に人口政策に取り組むのであれば、しっかりとした専門体制を築いていくべきである。そうでなければ、到底、フランス並みの出生率などは望めない。

安倍首相になって初めて、少子化対策に力を入れなければと、①待機児童対策、②仕事と家庭の両立支援、③結婚・妊娠・出産の手厚い支援―などを指示したが、この程度の施策で人口が増えるとは考えられない。少子化の原因は、非正規雇用拡大による収入不安定化が生み出す若者の労働環境悪化だけでなく、親離れ、子離れしないパラサイト・シングルの急拡大や避妊医療の普及も大きく作用している。これらの社会慣行は日本だけでなく、世界中に蔓延している。親離れしないから結婚するチャンスも、必要性も感じない20~30歳代の階層が増え続けている。この慣行を改める政策が不可欠である。しかし、そのような政策を考える政治家は少ない。私はパラサイト税の創設が効果的ではなかろうかと思っているが、賛同者は一人もいない。

もっとも、私の結論は、あまり人為的な手は加えない人口政策がベストであるということである。日本は戦争中の「産めよ増やせよ」、戦後の「人口抑制政策(妊娠中絶の自由化、人口計画の推奨、避妊の推進)」などと、人口政策を推進してきた過去があるが、その咎がいま来ている面もある。国が国民を作っているのではなく、あくまでも国民の上に国があるべきと考えれば、人口の増減に国があまり人為的な手を加えるのはよくない。むしろ、国は人口動態を与件として、それにふさわしい社会政策や経済政策、外交政策などを展開していくことが重要と考えている。

人口増加時代、登り坂経済の時にはアクセルだけ踏んでいればよかった。しかし、今後の人口減少社会には、増加時代とは反対の施策、すなわち社会保障の抑制が求められる。下り坂ではアクセルを踏む必要はなく、ブレーキを強く働かせないと転倒する。したがって、少子化対策も従来政策の延長線上にあるアクセルを踏み込む子供手当だけではうまくいかない。逆に人口が減少しても国として栄えるような政策目標が必要となる。その目標は1人当たりGDP(国民総生産)の増加、言い換えれば労働生産性上昇である。

1人当たりGDP(PPPベース)で、いま日本は世界の25位に過ぎず、GDPを生産年齢人口で割った1人当たりGDPも1997年以降、600万円前後の横ばいで推移し、20年ほど労働生産性が全く上がっていない。これでは国が栄えることなど不可能である。企業で言えば、売上を追求して量的拡大を図るのではなく、収益を追求して質的に充実した体質にする。これからはそのような国づくりを目指すべきである。

4)止まった長寿化現象

もう一つの重要な視点は、地域格差が拡大するなかで中央集権では対応できないということである。社会保障議論では「スウェーデンはすばらしい」と賞賛されるが、「人口1億2,000万人の日本と800万人程度のスウェーデンとを同列に論じることはできない」という反論が強い。1億2,800万人もの人口を抱えた地域が単一の制度で運営されている国は、日本を除いて世界にはない。米国は人口3億人だが、教育や社会保障関係の施策は50州の州単位で手がけられており、平均すると数百万人規模である。欧州でもフランスやスペインなどは州単位であり、英国も地域別である。

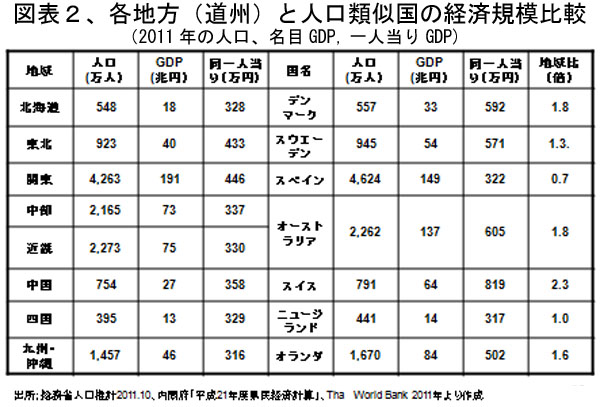

そこで、日本を道州単位にして各地域(道州)と人口類似国の経済規模(2011年の人口、名目GDP、1人当たりGDP)を比較すると、図表2にまとめたとおり、関東圏の4,263万人、191兆円、446万円に対して、スペインの4,624万人、149兆円、322万円、中部圏の2,165万人、73兆円、337万円、近畿圏の2,273万人、75兆円、330万円に対して、オーストラリアの2,262万人、137兆円、605万円などとなる。

各地域圏の経済規模を比較すると、関東圏はスペインの約1.3倍であるに対し、中部、近畿圏はオーストラリアの1/2強、他の地域も人口類似国の1/2内外と小さい。これが日本の実態であり、道州制にしてすでに存在する大きな較差を解消する方向で競争するのは大変であるが、経済復興にはこの政策しかない。

また、日本は世界一の長寿国と認識されている。確かにこれまではそうであったが、今後数年の間に急速に変わってくる。高齢者人口が2020年から横ばいと予測しているのも、過去の実績に基づき、ある程度の長寿化を見込んで計算している。しかし、実態は2011年の平均寿命で、女性が前年比マイナス0.4歳の85.9歳、男性も前年比マイナス0.19歳の79.4歳と2年連続で短命化しており、2012年は男女とも0.1歳伸びたものの、趨勢的な長寿化は止まっている。すでに平均寿命は女性が香港に次ぐ2位、男性は8位と男女ともに世界1位ではない。

同じような現象は日本国内にも見られる。沖縄は長い間、男女ともに最長寿であった。しかし、いまや男性は33位、女性も昨年、長野に抜かれて2位に落ちた。沖縄の短命化は食の洋風化が原因と言われているが、最近の研究結果では実際の原因はカロリー不足であることが判明している。沖縄県は洋風化によるカロリー取り過ぎを是正しようと県をあげて取り組み、住民も努力した結果、いまや総カロリー摂取量が、日本全体の平均、1日2,700キロカロリーを大きく下回ってしまった。そのカロリー不足と脂質の不足が短命化を招いている。日本全体の2,700キロカロリーは、米国より3割ほど低いが、ほぼ妥当な数値である。しかし、いまの若者の食生活状況を見ていると、日本全体で沖縄と同じ現象が起こるのではないかと懸念される。

5)大きいパラサイト要因

日本の生産年齢人口の減少度合は、主要先進国の中でも格段に大きい。世界を見渡しても、このような現象に対する政策のお手本はない。日本が先頭を走っており、自ら考えていかざるを得ない。2030年までの都道府県別の総人口および生産年齢人口の減少率を見ると、減少幅の少ない滋賀県や増加する沖縄県を除けば、東京や京阪神なども含めたどの地域も、生産年齢人口で20%、総人口で15%程度減少する。

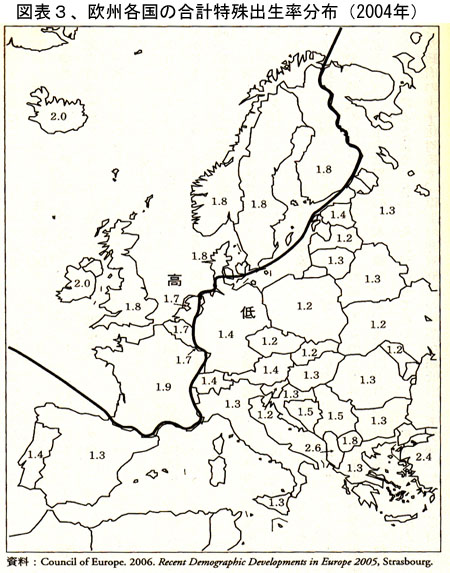

少子化関連で参考になるのが、図表3の欧州各国の合計特殊出生率分布である。フランス、英国、アイルランド3カ国の2.0、ノルウエー、フィンランド、スウェーデン北欧3カ国の1.8と高い地域に対して、スペイン、イタリアの1.3、ドイツの1.4、東欧諸国の1.3から1.2と極めて低い地域との間には、出生率高低の明確な境界線(人口ディバイド)が存在する。基本的には自主性を重んじる生活習慣が定着していて青年に達した子供が親に寄生するパラサイトのない国の出生率が高くなっている。先進諸国の将来人口予測でも、米・英・カナダ・オーストラリアのアングロ・サクソン諸国とスウェーデンなどの北欧諸国・フランスが2050年まで増え続けるのに対して、日本・ドイツ・イタリアの3カ国は2010年から減り続ける。

出生率低下の主要因としては、若者の失業率が高く、経済力がないことから、結婚せず、子供も産めないといった経済的要因が挙げられてきた。しかし、出生率の高い国の失業率が低いかと言えば、必ずしもそうではない。むしろ、逆で失業率の高い米国の出生率は高く、失業率の低いドイツの出生率が低い。この実態を見ると出生率の低下を低賃金や高失業率では説明できない。

一方、パラサイト現象で、親の子離れ、子の親離れのできない慣行のある国は、子供が増えず、そうでない国が増えていることは明確である。私は英国に10数年住んでいたが、英国人は子供が高校生になると、「1人で住みなさい」と別居する。米国は大学進学率が高く、子供は日本以上に大学に入学するが、その教育費は親がかりではなく、ほとんど奨学金かアルバイトで自からが負担する。昔は日本でも、「可愛い子には旅をさせろ」「獅子の子落としに倣え」などの諺に代表されるように、自立心を育む教育をしていた。しかし、いまの日本はその逆で、子供が親と同居するパラサイト率が他の先進国に比べて極端に高くなっている。

フランスでもパラサイトは少ないが、婚外子を差別しないなど政策的に人口を増やしてきた効果も大きい。一説によると約150年前の普仏戦争に敗れた時からドイツに勝つには人口を増やすしかないと、人口増加策を強力に進めたと言われている。その施策は第二次世界大戦後も変わらず今日まで続き、出生率は2.0まで回復している。逆に、アジア各国を見ると、出生率の低下はパラサイト要因が大きい。

国際比較で重要なのは移民政策である。日本は移民人口が総人口比1.7%の約210万人と極めて少ない。先進国で移民依存率の高い国は、約720万人のカナダと約470万人のオーストラリアで、両国とも総人口比の21.1%を占めている。両国は資産家と技能者しか移民を受け入れておらず、それが好結果に結び付いている。一方、移民政策の失敗例が人口8,200万人に対して約1,070万人と人口比13.2%のドイツである。ドイツは戦後、3,000万人の移民を受け入れ、2,000万人を帰している。ドイツの移民は、ドイツ国内に骨を埋める本来の「イミグラント」ではなく、就労期限付きの「ガスト・アルバイター」で、働く期間が過ぎたら母国に帰国せざるを得ず、当然、社会的な摩擦も大きい。

移民依存との相関性はよく分からないが、ドイツの出生率は1.2から1.3で、旧東ドイツ地域は1を割っている。ある程度の人口規模を維持しようとすれば、30年後には7,000万人へと減少する人口の3,000万人を移民に依存せざるを得なくなってくる。ドイツでは、もはやゲルマン民族だけの国家は成り立たず、今後は多民族国家を志向すべきだとする意見がすでに大勢を占めている。

フランスの移民人口は総人口比10.3%の約660万人であるが、ドイツと違い、フランスに同化する移民が多い。しかも、フランスは自国民の出生率を2.0に引き上げており、移民依存度の低い国になりつつある。いまのEU(欧州連合)はドイツの一人勝ちであるが、人口動態から見る限り、20年後、30年後の欧州の覇権はフランスに移っていくことが予想される。

人口動態の国際比較で興味深いのは、全人口に占める65歳以上の高齢者比率が7%から14%に増える期間を示す、高齢化スピードである。フランス115年、スウェーデン85年、オーストラリア73年、米国69年、カナダ65年、英国とスペイン45年の中で、日本は26年と極端に短かった。しかし、アジア諸国と比較すると、香港の31年を除けば、中国25年、マレーシア24年、タイとフィリピン22年、インドネシア20年、韓国とベトナム18年、シンガポール16年などと日本よりも短く、それだけアジア諸国の高齢化スピードの速いことが分かる。

欧州ではフランスが強いが、世界の中では米国が強く、生産年齢人口が2060年まで右肩上がりで増え続け、総人口は6億人になる。人種問題など様々な課題を抱えているものの、その底力は強い。一方、中国の生産年齢人口は2013年、2014年をピークに、その後は日本以上のスピードで減り始める。

6)人口減少、高齢者社会への処方箋

人口減少社会を乗り切る処方箋としては、GDPの総額(売上高)ではなく、1人当たりGDP(労働生産性)の増加を政策目標の中心に据えるべきである。日本の1人当たりGDPは先進国の中では最低で、シンガポールや台湾よりも低く、韓国に肉薄されている。生産性を米国並みに引き上げれば、人口が不変でもGDPは40%増になる。

生産年齢人口減少への対応策としては、女性の労働参加率を高めるだけではなく、定年制廃止などによる高齢者の雇用促進も求められる。外国人移民の受け入れで人口減少を食い止めるには、2050年までに現在の20倍となる4,000万人の受け入れが必要になってくる。移民に関してはドイツの事例が示すように難しい問題があり、そう簡単ではない。

そこで、産業構造改革による労働生産性の向上が、特にサービス産業で重要になってくる。それには、①規制緩和による起業の促進、②公的企業と民間企業のイコールフィッティングの実現、③研究開発への資金投入でイノベーションによる労働生産性の引き上げ、④労働市場の流動性向上―などが挙げられる。効率的な社会保障制度の再構築には、誰もが働き、誰もが相応の負担をする仕組みとともに、現役世代のサポート強化も必要となる。

高齢化社会の大きな問題は、単独高齢者世帯が急速に増加し、それが首都圏に偏在することである。高齢者の増加は全国一律ではなく、東京を除くほとんどの地域では、むしろ減り始める。対応は地域別に考えるしかなく、日本全体での政策はあり得ない。また、社会保障理念の本義は富者から貧者への所得移転であるにもかかわらず、現状は若者から高齢者への所得移転になっている。年齢階層別に見た平均所得では、所得再配分後では75歳以上が上昇している。個人のライフサイクルにおける受益と負担でも、子供の受益は高齢者の4分の1程度と歪な姿を示している。社会保障は、年齢差別を全廃し、その本義に回帰する必要がある。

先日発表された社会保障国民会議報告書も総論では、①高齢者を特別扱いにはせず、負担能力に応じた負担を求める、②社会保障への安易な税投入はやめ、低所得者の負担軽減に限る、③将来世代への負担先送りを速やかに解消する―と、極めて正論を述べている。しかし、各論になると、それに対応した政策は一切書かれていない。例えば年金問題についても、社会通念からすれば、「年金支給最低年限をドイツ並みに67歳に直ちに上げるべき」「高所得者への年金支給は止めるべき」と提言すべきところ、これらは「慎重に検討すべき」と、すべてを先送りにしている。冒頭に述べた非嫡出子の話も社会通念に反するということで、憲法解釈を変えた。私は高所得者が年金を受給するのは社会通念に反すると思っている。しかし、法律で定められている以上、自主的に返上するわけにもいかない。ところが、所得制限導入の動きは一向に見えて来ない。

安心・安全の確保は生活保護の充実で対応すべきである。社会保障給付の財源は「今払う金は今税金から払う」の原則を徹底し、赤字国債に依存しないで、財源は保険料と目的税に限定した上で、社会保障関係費を2000年段階のGDP15%程度へと抑制すべきである。そうしないと、2017年には公的借入が個人金融資産を上回る債務超過国家になってしまう。

公的年金支給開始年齢も、平均寿命が日本よりも5歳短い米国が67歳への引き上げを決め、ドイツも67歳に引き上げるのに対して、日本は65歳から先の議論は全く俎上に上っていない。公的年金の対処策としては、①賦課方式から積立方式への転換、②年金支給年齢の引き上げ、③高所得者への支給額引き下げ―などが挙げられる。

医療保険に関しても、①混合診療の解禁、②救命救急、伝染病などを優先する支給範囲の限定、③高齢者の自己負担増、医療費積立制の導入、④病院へのフリーアクセスを禁止するプライマリーケア医指定制の導入―などが求められてくる。しかし、これらの議論は国民会議報告書には全く出てこない。医療保険に関しては、医療保険の提供を企業に義務付け、保険料よりも高い罰則規定を設けた米国のオバマ改革の方がはるかに徹底している。

医療費負担も、1割から3割までとバラバラである。どうして一律に3割にしないのか。負担の大きい低所得者層への支援策は必要であるが、年齢による差別はどうしても納得できない。

7)少子化対策

少子化の原因は複合的ながら、主因は①非正規雇用形態の拡大に伴う若年層の収入不安定化、②パラサイト・シングル現象の急拡大の交互作用と考えられるが、特に親と同居の20~34歳未婚者割合が、1980年の29.5%から2005年には45.3%へと急拡大しているパラサイト化要因が大きい。我々世代は高校卒の集団就職で上京したり、大学卒後、地方に行ったりと、多くが親離れをしていた。しかし、いまはそれがない。

パラサイトを容認しない慣行のアングロ・サクソン系の英・米・カナダ・オーストラリアおよび北欧諸国の出生率が高く、日本同様の韓国・台湾・シンガポールなどで急速に進む少子化現象がそれを象徴している。このパラサイト現象を解消しない限り、出生率を上げることは不可能である。

少子化を反転させるためには、①若者に希望が持てる安定収入が得られる雇用制度、②経済状況にかかわらず一定水準の教育保障、③女性の就業率アップ、④若者に自立心とコミュニケーション能力をつけさせる教育―などの施策が必要である。

繰り返しとなるが、少子化を考える場合、合計特殊出生率は若干上昇傾向にあるものの、問題は出生数の減少である。最後に、もう一度、少子化への対応策をまとめると、まずは少子化の原因除去で、若年者の雇用不安解消とパラサイトの慣習排除となる。また、多様な生活様式の容認として今回違憲とされた非摘出子差別を、相続面だけではなく、社会生活全般において全廃すべきである。出生に占める日本の非摘出子の割合は2.1%であり、スウェーデン54.7%、フランス52.6%、英国45.4%、米国39.7%、ドイツ32.1%、イタリア17.7%などと比べても極端に低い。

現在45%の女性の就労率引き上げも必要である。現役世代専業主婦の4割が就労すれば、団塊世代の退職はカバーでき、若い女性の就労率が高いほど出生率も高くなる。男女間の賃金格差の縮小も急がなければならない。40歳以上で40%もの格差が存在するのは、国際的にも日本と韓国だけで、両国の男女格差が突出して異常である。

子育て支援の強化も求められる。100年の歴史があるフランスの出産・育児支援制度は、①2人目まで16週間、3人目26週間、公的出産保険で出産休業中の所得を保障、②公的出産保険で自己負担なしに出産費用を全額カバー、③父親に11日~18日の出産時休暇、④2人以上の子供を持つ場合、月125ユーロの家族手当を支給、11歳以上には35ユーロ、16歳以上には62ユーロを加算、⑤子供が3人以上の場合、20歳の1年間79ユーロの成人手当を支給、⑥3~21歳の子供のいる低所得家庭には月162ユーロの低所得家族手当を支給、⑦片親を失った場合月88ユーロ、両親を失った場合月117ユーロの孤児手当、⑧幼児養育手当として、894ユーロの出産一時金、3歳になるまで月179ユーロの基礎手当の他にも、育児休暇保障、保育料手当など、⑨養育手当、学童手当、看護手当などの特定目的手当―と極めて手厚い。日本も同制度に注目し、少なくとも30年先を見通して、長期的な視点で少子化への対応策に取り組んでいかなければならない。

【質疑応答】

問 少子化を自然の流れとして受け止め、その中でどのように対応していくかを考えていくべきである。確かに年金問題や地域問題など、今後解決せざるを得ない様々な問題が出てくる。しかし、それも道州制や男女同権、正規・非正規の同一化など諸問題を解決するチャンスだと捉えることもでき、むしろ若い人には様々な矛盾をより解決しやすい、バラ色の世界になってくる。例えば人口が半分になったら、食料自給率は80%になり、原発も要らなくなる。それをうまく乗り越えられれば、日本よりも高齢化速度の速い東南アジア諸国の良い見本にもなる。

岡部 ご指摘の通りであるが、今後の社会がバラ色になるかどうかは、若者の気合の入れ方次第である。ただ、我々昭和一桁世代も日本経済成長の原動力になったのだから、年金を今の若者の4倍もらって当然というのではなく、やはりも過去の負債は過去の人間が払うべきである。そうでないと、若者も元気の出しようがない。ただ、若者が投票に行かないので、政治家は高齢者の喜ぶ政策を優先させてしまう。このようなことを続ければ、どうしようもない社会になる。嫡出子・非嫡出子と同様に、これほど大きい正規・非正規の区別のある国も日本だけである。

地方分権もそうで、私どもがすぐにでもできるのは国内の移民である。もともと東京に住んでいる江戸っ子は10人に1人程度で、ほとんどが地方からの国内移民であり、何も老後も東京に住む必要はない。実際、人口が減り続けている呉などに行くと、驚くほど立派な特別養護老人ホーム(特養)に極めて安く入居できる。私が訪ねた特養は、裏山を削って桜と紅葉を植えて、春は花見、秋は紅葉狩りができる。中にはプール付の特養もある。とても東京では考えられず、どうして皆さん行かれないのかと不思議に思えるほどである。地方によっては移住に100万円の補助金制度を準備している自治体もある。このように各自治体が競い合って自主的に考えた政策、若者に元気を与える政策を、政治家はきちんと出していただきたい。

(2013年10月7日、日本証券経済倶楽部発行、常設研究会資料No,573「日本の人口問題」所収)