本年4月からスタートした「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」に対する世論やマスコミからの批判が強まっている。「保険証が届かない」「政府は制度の周知に怠慢」「保険料の負担増は不当」「年金からの保険料引落はけしからん」「75歳以上を区別する年齢差別は受容れられない」「後期というのは末期を連想して不愉快」「現代版姥捨て山の発想」「老人は早く死ねというのか」等々ますます感情的にエスカレートしている。一方で、新設された担当医制度の「後期高齢者診療料」に反発して、その届出を拒否する医師会の動きが広がっている。

この風潮のなかで参院において多数を占める民主党は、この新制度廃止法案を可決沖縄県議選ではこれが仇となって自民党が敗退、今後の国政選挙でも最大の争点となることは間違いない。

世論・マスコミからの厳しい批判に対応を迫られた政府・与党は、運用面での手直し策を次々に打ち出している。具体的には、①低所得者(年金収入年238万円まで)に対する保険料の軽減、②保険料を年金天引きに代えて、子供の口座からの引落も許容、③ 年金天引きに自治体の判断で選択制を導入、④これまで被扶養者であった高齢者の負担を軽減、⑤後期高齢者終末期相談支援料の廃止検討などである。

これらの見直しには、理に適ったものもあるが、いずれも制度の枠組みに関わるものではなく、政府は「制度の根幹は基本的に維持する」としている。マスコミの議論でも、完全に欠落しているのは、「高齢者の医療費を誰がどのような形で負担すべきか」という負担面での制度の根幹論である。もう一つは、かかりつけ医機能の強化など高齢者向け医療サービス提供のあり方についての基本的な論議の欠落である。

新制度の根幹部分を要約すると、第一は高齢者医療費の負担面で、75歳以上をカバーする後期高齢者医療制度にかかる費用の50%は国・都道府県・市町村が公費(税金)を投入、40%は若者が加入している組合健保などからの拠出金で賄い、残余の10%のみを高齢者の個人負担とする、というものである。ただし、この40%と10%の比率は、高齢者人口の増加に合わせて、2年ごとに見直され、高齢者の負担割合が徐々に増える。

この割合自体は、基本的にはこれまでと変わらないものの、これまで放置されてきた高齢者相互間、世代間、地域間などの負担の不公平を極力無くすように設計されており、すっきりした保険料負担体系となっている。

第二には、高齢者に対する医療給付にかかる保険報酬体系に、あらたに「後期高齢者診療料」という包括払い方式と「後期高齢者終末期相談支援料」を導入した点である。

たしかに、新制度は国会で十分に議論が尽くされたとは言い難く、国民感情への配慮に欠けている点も多い。今回の騒動を奇貨として、今後の改善に向けての冷静な議論が望まれる。その際、高齢者医療問題を考えるうえにおいて、欠かすことのできない基本的な論点を以下に提示したい。

筆者は、負担の公平性を高め、医療給付の質が改善される点において、長寿医療制度の骨組みは評価するが、医療費総額の抑制を是とするものではない。公平性や質の高い高齢者医療が担保されたうえで、総医療費の水準は先進国並みにGDPの10%程度にまで引上げるべきと考えている。

1、公平性を高め、医療保険地域分割の一里塚ともなった長寿医療制度

本年3月までの医療保険は、大きく分けて大企業などの従業員が加入する組合健保、中小企業者中心の政管健保、公務員などの共済、高齢者と自由業者など中心の国民健康保険(国保)から成り立っていた。75歳以上の高齢者は、加入している保険の種別にかかわらず、その保険に加入したままで、さらに市区町村が運営する「老人保健制度」に自動的に加入することとなっていた。

老人保健制度では、現役並み所得者(住民税対象の課税所得145万円以上)を除き、医療費の窓口自己負担が10%に軽減されるほか、入院時の食事代や高額療養費の上限が引下げられるなどの優遇を受けていた。75歳以上の差別化による優遇は以前から行われていたもので、今回の制度改正とは無関係である。

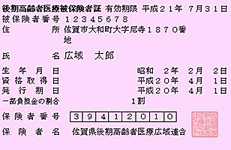

今回新設された長寿医療制度は、これまでの四本立ての医療保険に加えて、75歳以上の全国民(一部65歳以上の障害者を含む)が、「後期高齢者医療保険」をあらたに創設した点にポイントがある。財源の5割を税金で賄うので、「保険」と呼称しないものの、この医療保険の運営主体は、市区町村ではなく、実体的にはその広域連合である都道府県である。

長寿医療制度の創設が公平性を高めたメリットは、次のような視点から評価されるべきである。

(1)高齢者相互間の公平

これまでは、75歳以上の高齢者が国保に加入する義務はなく、組合健保や政管健保に留まることも認められていた。常勤でない顧問のような場合にも、健保への加入を認めてきた企業もあり、この場合、その企業から受取る報酬のみが所得基準となるので、保険料負担も医療費の自己負担も少額で済んでいた。

配偶者や子供の扶養家族となっていた高齢者は、保険料負担ゼロであり、扶養家族となっていない高齢者との負担が著しく不公平であった。また、保険料は所帯単位であったため、個人単位の年金との整合性を欠き、単身高齢者と被扶養高齢者間の不公平感もあった。

保険料が個人単位の負担に改められ、所得割の比率が従来の40%から50%に引上げられたので、これは同一世代間の所得再配分機能を高める方向に働いている。

これらの不公平が新制度で是正された点は、高く評価されてしかるべきである。5割が公費で賄われているとは申せ、医療保険は基本的には共助の精神で成り立っているので、負担の不公平は許されない。低所得者の負担ばかり問題視されるが、高所得者の保険料が年間60万円で頭打ちとなっているのは問題であり、所得割負担の上限は設けるべきではない。高齢世代内での所得再配分は、今後一段と強化すべきと考える。

(2)世代間の公平

年齢別の所得統計はなく、最近の国民生活基礎調査によれば、75歳以上が人口で11.5%を占め、所得シェアーでも10.0%を占めている。長寿医療制度の財源の4割を若者主体の他の健保に依存するのが妥当かどうかは精査を要するが、4:1の負担比率を今後定期的に見直すことが制度化されたのは、大きな進歩である。高齢者の就労機会の増大や高齢者が保有する資産の有効活用などを含めた世代間共助のあるべき姿が求められなければならない。

(3)地域間の公平と医療保険地域分割への胎動

高齢者を主体とする国保の最大の問題点は、保険が市町村単位で運営されているため、年間保険料が2.5万円から12万円弱まで自治体間で5倍もの格差がついていたことであった。高齢化の早く進んだ市町村住民の重い負担を軽減するには、保険を広域単位で運営するしかない。新制度は、都道府県単位で保険料が決定され、都道府県間の格差は最大で2倍程度に縮小した。保険者単位の広域化は、負担の公平に資するところ大である。

2、長寿高齢者にふさわしい継ぎ目のないトータルケア医療への前進

(1)高齢者担当医に対する「後期高齢者診療料」の設定

個人差はあるものの、75歳を過ぎると、糖尿病、高血圧、認知症などの複数の疾患に罹る割合が高まり、これらの慢性疾患の改善は、その自律生活をトータルに支える介護サービスに依存するしかない。しかしながら、後期高齢者であっても、急性期の疾病への対応は必要であり、慢性期についても専門的な医療が必要となるケースも多いので、定期的な受診を続けながら、必要に応じて専門医の診断や手術などを適時に受けられるシステムが不可欠である。

今回導入された高齢者担当医は、このように複数の病気を抱えて長期に治療を続けなければならない高齢者に一人の医師が継続的に関わり、他の医療機関の受診状況をも把握して診療計画書を作成し、治療や療養上の指導をしていく、まさに「かかりつけ医」の萌芽的な制度である。ただし、これは強制ではなく、担当医の選任は患者の自由であり、直接専門医にかかることもできるので、ゲートキーパー医の機能としては不完全である。

諏訪中央病院で地域医療に献身的に取組み、高齢者の健康長寿実現に多大の成果を挙げてこられた鎌田實先生も「今回の担当医制度が、予防から療養まで一人の医師が責任を持って患者さんを支えていくことにつながる」素晴らしいものであると高く評価しておられる(文藝春秋本年6月号102頁)。

良心的な医師からのこのような積極的な賛意に反し、各地の医師会が反対を唱えているのは、理解に苦しむ。反対の理由は、主病を一つに限定して担当医を一人に絞れない場合があることと一ヵ月6,000円の診療報酬では低すぎるというものであり、これらの点は実施状況を見ながら改善を図るべき問題である。新制度そのものに反対するのは、患者の視点を踏まえて考えれば、今後の高齢者医療のあるべき姿に逆行するものと懸念される。

2、末期治療の内容についての「後期高齢者終末期相談支援料」

この新制度は、患者本人の意識がはっきりしているうちに、本人と家族、医師と関係職種が事前に十分話し合って、余命の告知や延命治療を希望するかなどを文書にまとめた場合に医師に支払われる報酬である。これに対し、これは高齢者に必要な医療を受けさせないための医療削減策であるとの批判がなされている。しかしながら、この制度は、延命治療を受けるかどうかは、あくまで患者本人の選択であることを前提に、患者の意向を尊重しようという医師の対応を正当に評価しようとするものである。第三者も参加させるなど、運用上の工夫は必要であるものの、このような制度の導入には前向きに取組むべきである。

(岡部 陽二 個人会員・医療経済研究機構専務理事、元明光証券㈱会長)

(2008年7月31日、財団法人・日本証券倶楽部発行「しょうけんくらぶ」第84号、p14~16所収)