当個人投資家協会では、昨年12月6日に長谷川慶太郎理事長名で「個人投資家の株式譲渡益と配当にかかる税制改正についての提言」を発出、与党税調、政府税調、財務省、金融庁など関係筋に働きかけを行なった。その骨子は次の通りである。

(1)上場株式の譲渡益課税については、他の金融商品果実との損益通算拡大などを盛り込んだ金融商品一体課税が実現するまでの間、現行の税率10%を継続する。合わせて、個人投資家層拡大の見地から、株式の年間譲渡益50万円を限度に課税免除とする。

(2)配当課税については、企業の国際競争力強化と二重課税回避の観点から、恒久税制としては、無税とすることが望ましい。

その甲斐もあってか、2007年末までの時限措置となっている譲渡益課税ならびに2007年度末までの時限措置となっている配当課税についての軽減税率10%を本則の20%に戻す方向での改正は、来年の参院選挙後に改めて議論される方向での一年先送り決着が与党税調の段階で図られている。

しかしながら、われわれ個人投資家にとって実質増税となるような決着を回避する努力を引き続き展開しなければ、いまだ定着したとは言い難い個人金融資産の「貯蓄から投資へ」の動きを逆行させるだけではなく、同時に議論されている企業の国際競争力強化に向けての減価償却制度見直しによる税負担軽減や法人税率の引下げの方向とも完全に矛盾する税制改悪になるものと懸念される。

このような観点から、本稿では来年央以降に再度論議される予定の譲渡益課税と配当課税のあり方についての論点をとりまとめてみた。

1、個人の株式投資は投信経由分を含めてもまったく増加していない。個人の資金を「貯蓄から投資」へ向かわせるには、税制面でも少額譲渡益非課税などの優遇措置が必要である。

政府がスローガンとして掲げている「貯蓄から投資へ」の誘導策は、現金や預貯金の形で眠っている個人の金融資産を株式市場へ向かわせ、わが国の経済成長力を高めるのに役立つものと受け止められてきたが、現実にはこのような投資への動きは一向に進捗していない。

- (1)株式投信を含む個人の株式保有額137.1兆円(06年3月末、銀の資金循環表)の個人金融資産に占める比率は依然10%以下である。また、06年3月末の株式時価総額に占める個人保有分時価の比率24.3%は03年3月末の25.8%から1.5%も低下している。

- (2)個人による株式の売買シェアは増加しているが、これはデイトレーダーなどの短期売買の活況によるものであって、個人の株式長期保有には繋がっていない。

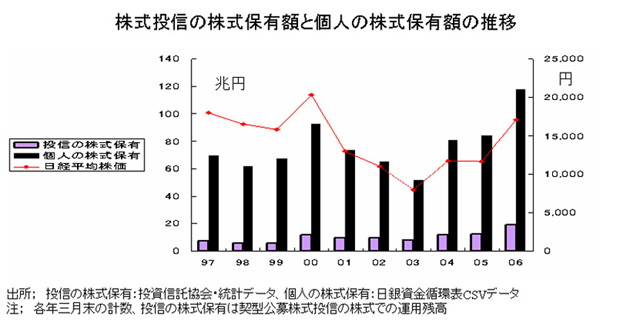

- (3)国際比較で見ても、わが国の個人株式保有は個人金融資産総額の7%、証券資産合計でも14%と低く、米国の1/4、独・仏の1/3程度の低い水準に留まっている。各国ともに個人の株式長期保有を勧奨するための優遇策を講じており、このような優遇策がないのはひとりわが国のみである。

このような状況を踏まえて、「個人投資家層拡大の見地から、株式の年間譲渡益50万円を限度に課税免除とする」といった政府の明確なメセージが不可欠と考える。

2、株式譲渡益課税の税率を現行の10%から本則の20%に戻すのであれば、「他の金融商品果実との損益通算拡大などを盛り込んだ金融商品一体課税の実現」が大前提である。

現行の税法では、金融所得の勤労所得からの分離課税を大前提とし、株式の譲渡損失については、「損失が発生した翌年以降3年間にわたり株式等(公募株式投信などを含む)の譲渡益からの繰り越し控除」が認められている。

要するに、損益通算の範囲は、①対象は株式等の譲渡益のみ、②期間は3年間のみである。金融商品一体課税により、この対象・期間ともに大幅に拡充されなければ、一体課税の意味がない。

まず、損益通算の対象は、「金融商品一体課税」という以上、株式売買などによる譲渡益や配当に加え、預貯金・社債・国債等の利子、割引債の償還差益、投信の譲渡益・分配金、生命保険の満期保険金といった金融資産から発生する所得がすべて包含されなければならない。

次に、期間については、米国のように無期限とするのが理想であるが、現行の3年を10年に延長すべきである。その根拠として、青色申告法人の欠損金繰り延べが、従来は5年間であったものが、平成16年の法改正で7年間に延長されている法人所得税制が参考となる。法人企業の欠損繰り延べを7年間にわたり認めておきながら、個人は3年間というのは理屈が合わない。

株式投資は預金・債券など他の金融商品に比してリスクが大きいので、課税面においても、投資による損失分は他の金融商品から得られる利益から差引くことができる制度が必要であり、事業経営のリスクと同様に、長期間にわたって損益通算を認める措置が不可欠である。

このような金融商品全般を包含した長期にわたる損益通算措置が実現するまでは、現行の税率10%を継続適用すべきである。

3、配当課税については、企業の国際競争力強化と二重課税回避の観点から、恒久税制としては、無税とすることが望ましい。

配当課税については、法人段階と株主利益段階の課税を一体として捉える必要がある。前者の法人税率を40%から30%へ引下げ、後者の配当課税を10%から20%に引上げるのは、企業から個人への税金の転嫁となる。また、高配当を行なっている企業が配当の手取り額を低下させないように増配をすれば、配当重視の優良企業に対する逆インセンティブとして働く懸念もある。

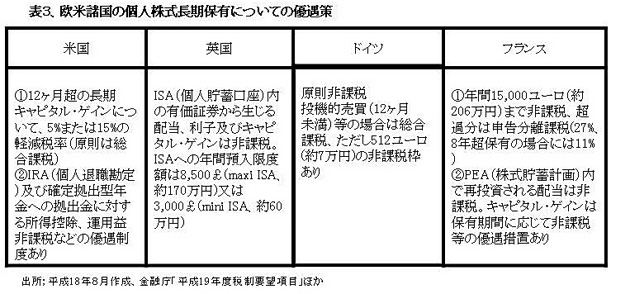

先進諸国の税制においても、法人段階との二重課税回避のために、配当所得への課税は1/2に軽減するなど、配当所得には通常所得に比して何らかの優遇措置が講ぜられている。

これらの観点から、金融商品一体課税に移行後も、配当所得に対して他の預金利子など金融商品果実に対すると同一の税率を適用することには問題があり、無税化が筋であるが、経過措置として最低10%の税率据え置きが妥当と考える。

(日本個人投資家協会理事 岡部陽二)

(2007年1月5日発行、日本個人投資家協会月刊紙「きらめき」所収)

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

平成18年12月6日

個人投資家の株式譲渡益と配当にかかる税制改正についての提言

特定非営利活動法人

日本個人投資家協会

理事長 長谷川慶太郎

政府税制調査会と与党税調において、2007年末までの時限措置となっている譲渡益課税ならびに2007年度末までの時限措置となっている配当課税についての軽減税率10%を本則の20%に戻す方向での議論が行なわれているものと報ぜられている。

しかしながら、このような方向での個人株式投資に対する実質増税は、いまだ定着したとは言い難い個人金融資産の「貯蓄から投資へ」の動きを逆行させるだけではなく、同時に議論されている企業の国際競争力強化に向けての減価償却制度見直しによる税負担軽減や法人税率の引下げの方向とも完全に矛盾する税制改悪であるものと判断される。

当協会としては、このような観点から、譲渡益課税と配当課税のあり方について次の通りに提言したい。

提言

1.上場株式の譲渡益課税については、他の金融商品果実との損益通算拡大などを盛り込んだ金融商品一体課税が実現するまでの間、現行の税率10%を継続する。合わせて、個人投資家層拡大の見地から、年間譲渡益50万円を限度に課税免除とする。

2.配当課税については、二重課税回避と企業の国際競争力強化の観点から、恒久税制としては、無税とすることが望ましい。

提言の根拠;

1、譲渡益課税

政府がスローガンとして掲げている「貯蓄から投資へ」の誘導策は、現金や預貯金の形で眠っている個人の金融資産を株式市場へ向かわせ、わが国の経済成長力を高めるのに役立つものと受け止められてきたが、下記のとおり現実にはこのような投資への動きは一向に進捗していない。

このような状況下で、税率を10%から20%へ引上げることは、政府が掲げたスローガンを降ろしたものと受け止められ、一段と個人の株式への投資意欲を萎縮させるものと懸念される。

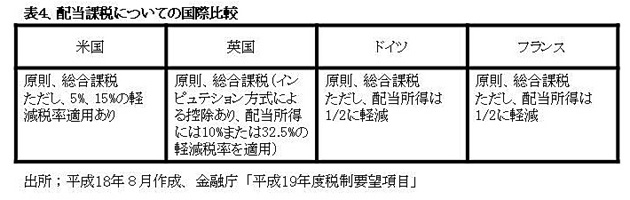

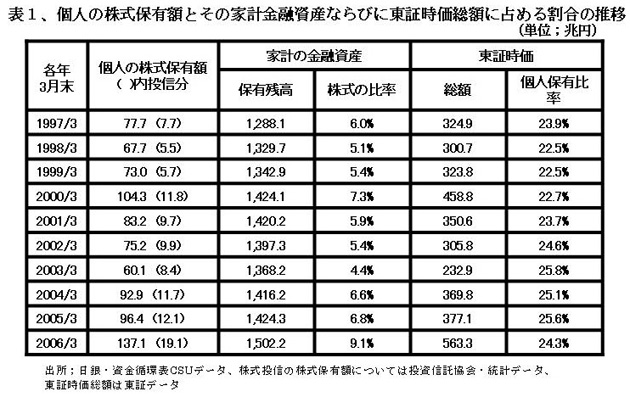

(1)下表1、図1の個人株式保有額推移から明らかなとおり、個人金融資産に占める株式投信を含む株式保有の比率、株式時価総額に占める個人保有分時価(投信経由分を含む)の比率ともに趨勢的に増加に転じたものとは判断できない。

家計の金融資産に占める株式(投信経由を含む)の比率は2006年3月には9.1%と過去10年間の最高を記録したが、これは株価の上昇要因のみによる増加であって、保有量は増加していない。東証時価総額に占める個人の保有比率は逆に減少している。

(2)株式投信はこのところ急増して残高も50兆円を超えたが、株式への投資は投信残高の40%以下で精々20兆円程度に留まっているうえ、運用成績も不振のため今後とも着実に伸びることは期待できない。

(3)個人による株式の売買シェアは増加しているが、これはデイトレーダーなどの短期売買の活況によるものであって、個人の株式長期保有には繋がっていない。

(4)国際比較で見ても、表2のとおり、個人の株式保有は個人金融資産総額の7%、証券資産合計でも14%と低く、米国の1/4、独・仏の1/3程度の低い水準に留まっている。この格差が近年大幅に縮小したとは推測できない。各国ともに表3に示したような個人の株式長期保有を勧奨するための優遇策を講じており、このような優遇策がないのはひとりわが国のみである。

バブル崩壊以降、東京株式市場は欧米の株式市場に大きく水を開けられ、最近ではアジア市場からも肉薄されている。

このような国際競争下にあって,東京市場を育成強化するには、個人投資家層の厚みを増すための不断の努力が不可欠である。

上述のような状況から総合判断して、長期的には全金融資産についての一体課税を否定するものではないが、それが実現するまでの間は、損益通算の範囲が極めて限定的である現状においては、10%の軽減税率継続が必要である。

これに加えて、株式等の個人保有比率が欧米並みに向上するまでは個人の株式長期保有投資にインセンティブを与える優遇税制が、「貯蓄から投資へ」の市場経済化を進める政府からのメッセージとして不可欠である。この観点から、株式投資には銘柄検討などの費用も掛かるので、年間50万円以下の株式譲渡益については無税とする措置が望まれる。

図1

2、配当課税

上場企業にとっての資金調達コストは、社債等を含む借入コストが年1.6%程度、配当コスト (配当支払総額÷自己資本の総額)が年1.8%程度と推測され、表面上は大差がない。ところが、配当は法人税40%弱を支払った後の税引後純益から行なわれ、さらに支払時に現在では10%の源泉課税が行なわれるため、株主のネット手取り配当1万円を支払うには、2万円の経常利益計上が必要となる。この結果、自己資本の実質コストは借入れコストの2倍以上となっている。

配当に対する二重課税については、かねてから議論されているところであるが、法人段階と株主利益段階の課税を一体として捉える必要がある。前者を40%から30%へ引下げ、後者を10%から20%に引上げるのであれば、配当を行なっている企業の負担はあまり変わらない。むしろ、配当重視の優良企業に対する逆インセンティブとして働く惧れがある。この際は、法人税率の引下げよりも、配当企業・個人株主双方にプラスとなる配当課税を10%から0%に引下げる改正が望まれる。

先進諸国の税制においても、表4のとおり法人段階との二重課税回避のために、配当所得への課税は1/2に軽減するなど、配当所得には通常所得に比して何らかの優遇措置が講ぜられている。

これらの観点から、配当所得に対し他の預金利子など金融商品果実に対すると同一の税率を適用することには問題がある。配当については無税化が筋であるが、経過措置として最低10%の税率据え置きが妥当である。