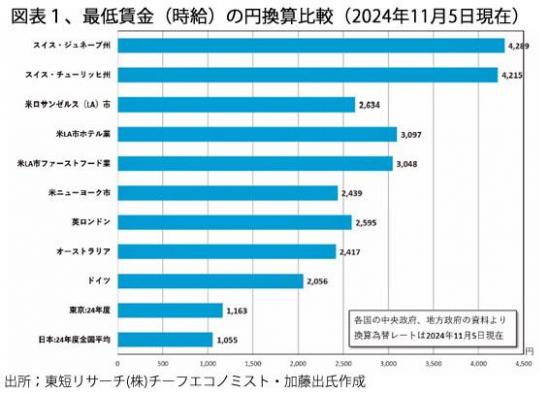

円安とはいえ、日本の最低賃金は、時給;1,000円程度で、国際的に見て極端に低い。スイスの1/4、米国の1/3、ドイツの1/2である。(図表1)

低賃金に象徴される経済停滞の結果、日本の実質経済成長率は世界でも最低に近い国にランク付けされている。

2024年4月にIMFが発表した日本の"2019~2029年"の累積・実質経済成長率見通しは5.6%で、人口百万人以上の国151か国中、145位と下から6番目になっている。予想成長率が高い大国は、インド;74.3%、中国;50.3%、米国;23.0%である。アイルランド;49.3%や台湾;33.1%も高い。

低い最低賃金は低い労働生産性に由来

経済的豊かさの基本的な指標である「国民一人当たりGDP」を伸ばすには、より少ない労力で多くの経済的成果を生み出すことが重要であり、それを定量化したのが「労働生産性」である。労働生産性は「GDP」を「就業者数X労働時間」で除した指標であるが、生産性が上がればその分だけ賃金も上昇する。GDPと国民総所得は統計の対象範囲が若干異なるものの、ほぼ同一とみて差し支えない。

国民総所得の太宗を占める平均賃金の水準と最低賃金との相関性はきわめて高く、労働生産性の高い国では最低賃金も高い。

労働生産性の国際比較でも、日本の就業者一人当たりの生産性は8.2万ドル(約820万円、購買力平価、2021年)と、米国やスイスのほぼ1/2、ドイツの2/3程度である。(図2)

人口9百万人のスイスの最低賃金が米国の2倍で、労働生産性の高さでは米国と並んでいるのは、どうしてであろうか。

それは、スイスが首尾一貫して進めてきた経済全体での「クオリティー戦略」に求められる。スイス製の商品やサービスの高品質は中小企業を主体とする就業者の高いスキルによって支えられているのである。スイスにもネスレのような大企業があるが、同社の総売り上げに占める国内生産は全体の4%に過ぎない。

スイスの就業者は高賃金を得ているが、精密機械と医薬品などに特化した輸出競争力は強い。資源国を除く先進諸国との貿易収支で日本が輸入超過となっているのは、スイスとイタリアだけである。

かつて20世紀後半の「メイド・イン・ジャパン」は高品質の象徴であったが、今や見る影もなく、IT絡みの電気製品やデジタル・サービスでは、日本は大幅な入超国に転じている。

これは、日本が技術者のデジタル化再教育を怠ってきた咎が招来した結果である。2017年に行われた国際比較の結果では、勤務先企業が費用を負担する研修などを受けている割合は、日本は41%と、世界33か国中最低であった。最高は、インドの85%、ドイツは66%、米国は62%であった。

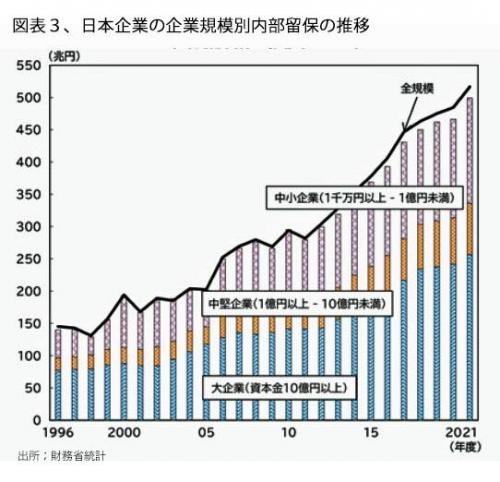

日本企業は賃金を抑えて内部留保の積み上げに邁進、低生産性を温存

日本企業は最近の27年間で内部留保を150兆円から2023年度末の600兆円強へと4倍に積み上げてきた。2011年からは、14年連続で過去最高を更新した。この手厚い内部留保は、大企業に限らず、中小企業も同様で、ことに中堅企業の伸びが大きい。(図表3)

この間の労働分配率の低下はすさまじい。23年度の労働分配率は58.1%にまで低下し、史上最低を更新した。ごく最近になって若干の賃上げムードが出てきたが、インフレり率には追い付かず、就労者の実質賃金は減少を続けている。

このような守りに徹した消極経営は企業経営者の姿勢に問題があるものの、アベノミクスでデフレの克服を金融政策のみに期待して、実需を増やす構造改革にはまったく手をつけなかった政府の無策の罪も大きい。

石破首相も著書の中で、異次元緩和の副作用として「企業が付加価値を高めるための努力を怠ったり、本来は退出すべき企業が低生産性のまま残った」と指摘し、「異次元緩和によって、もともと抱えている病気が治るわけではない」と述べている。

このような状況を受けて、石破首相は、首相指名後の記者会見で最低賃金を20年代に全国平均で1,500円まで引上げると表明した。しかしながら、これは政権公約とはなっておらず、実施の工程表もできていない。これではあまりにも生ぬるい。

野党・立憲民主党の代表選に出馬した吉田晴美衆議院議員は、「全国一率1,500円への即時引上げ」を主張していた。アナリストのデビッド・アトキンソン氏も、「2029年に最低賃金1,500円は余裕で可能」と分析している。

筆者は「最低賃金を毎年150円ずつ少なくとも10年間継続して引上げる」ことを来年初の通常国会で法定化すべき、と考える。それでも、現在すでに2,000円を超えている現在の米国やドイツ、オーストラリアには、なかなか追い付けない。

最低賃金をこのペースで引上げれば、つれて平均賃金も上がり、就労者の「手取りを増やす」ことに繋がる。大雑把な推測ながら、毎年10兆円以上の手取り増が実現しよう。しかも、低所得者の実収増が大きく、格差の縮小にもプラスに働くことは間違いない。

「103万円の壁」引上げは「手取り増」にはならない

自公国3党は12月11日、所得税の非課税枠「年収103万円の壁」に関し2025年から178万円を目指して引上げると合意した。これを満額実施すると国税・地方税合わせて7.8兆円の税収減となると試算されているので、その減税分を埋める財源探しが始まっている。要は、所得税の税収減を、所得税の累進税率引上げや消費税など別の税収で埋めるだけの話であるから、恒久的に就労者全体の所得が増えるとは考えられない。

石破首相は「格差の縮小こそが経済の刺激、活性化に繋がる」と主張し、与野党ともに、これまでは低所得者層への給付金の充実による所得格差の是正に重点を置いていた。これに対し、玉木雄一郎国民民主党党首の主張は、普通に働く人の痛税感に訴える巧みな幅広い層への減税アピールであった。

しかしながら、103万円の壁を178万に引上げた場合、年収200万円の就労者の収入増は、8.6万円と僅かであるに対し、年収800万円では22.8万円と大きくなる。この格差拡大は無視できない。

現下の財政状況では恒久減税ができる状況ではないので、就労者の手取り増を実現する方策は、賃金アップと医療・介護を中心とする社会保険料の縮減しかない。その原資は、積みあがっている企業の内部留保に求めるのが至当である。

その政策手段として、最低賃金の大幅アップにより、平均賃金引上げへの波及を期待するのが捷径である。

要するに、政府がとり得る実効性を伴う賃上げ支援政策としては、最低賃金の引上げと社会保険料の企業負担増くらいしかない。欧米の先進国政府は、この政策を有効に活用してきたが、日本は周回以上遅れている。

向こう10年内に最低賃金の時給;2,500円への引上げ法定は喫緊の急務である。

(日本個人投資家協会 監事 岡部陽二)

(2025年1月2日刊行、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」1月号「投資の羅針盤」収載)