「リッチな高齢者は医療費の5割を負担しよう」。これは、本年3月1日発行の機関誌「国際金融」に掲げられた巻頭記事のタイトルである。それを、そのまま借用させていただいた。

記事は、下村恭民法政大学名誉教授が「草生」のペンネームで同誌に寄稿した政策提言である。

背景にあるのは、今年2月に閣議決定した医療費窓口負担の改定だ。

75歳以上の医療費窓口負担を、「年間所得200万円以上の高齢者については従来の1割から2割に引上げる。いっぽう現役並みの所得者の個人窓口負担の3割は据置く」という改定である。

下村教授はこれについて、「高齢者間の格差を一段と拡大する結果となるので好ましくない。リッチな高齢者については、3割を5~6割に引上げるべし」と主張している。

日本では若者の間でも格差が拡大しているが、下村教授が指摘するように現在は「高齢者間の所得不平等が最悪」である。この格差解消に真正面から取り組むべしという政策提言はまさに正論であり、全面的に賛同したい。

3割の個人窓口負担は一律で「例外なし」とするのが、当初の制度設計

1961年に国民皆保険を実現したわが国の公的医療保険制度では、個人窓口負担は一律3割と定められていた(保険料は企業保険では事業主と個人が折半、国民保険では事業主の代わりに公費負担)。

ところが、その後1973年に70歳以上の高齢者は窓口負担が無料となり(1983年以降は原則1割負担)、1か月の窓口負担が約29万円(70歳以上の高齢者は約9万円)を超えた場合は払わなくていいとする高額療養費制度が導入されるなどして個人窓口負担の割合は低下を続け、最近10年間では70歳以上の窓口負担は平均値が12%を下回っている。(表1)

「3割負担が限度]との妄想を廃せ

「3割負担」は最高限度であって、実際には「12%以下」しか医療機関窓口で支払っていないというファクトを、しかと認識している国民はきわめて少ないのが問題である。

患者の個人窓口負担を、最高3割ではなく、制度発足当初の平均3割に戻せば、医療保険財政は年間で約7兆円改善し、公費投入を20%程度に抑えることができる。

そのためには、下村恭民名誉教授が主張されているように、個人窓口負担が1~2割負担に減額されたのと同額を、高所得者の個人窓口負担を5~6割に引上げることによりカバーするのは喫緊の急務と考える。

ところが、富裕層の個人窓口負担を引上げて平均で実質3割負担を実現すべしと主張する政策論は、社会保障や経済の専門誌はもとより、新聞・テレビなどのメディアでもまったく聞かれない。

個人窓口負担の水準は世界191カ国中149位と低い

医療費の高騰はなにも日本だけの話ではなく、世界共通の現象となっている。そのためいまや世界各国ともに医療保険制度を整備しており、WHOは世界191カ国について患者個人負担比率のランキングを発表している。この自己負担には医療保険でカバーされない自由診療によるものが含まれているので、公的保険に限っての自己負担率よりは高い。

個人負担率の最高はシエラネオネの76.2%、最低はツバルの0.1%であるが、人口5千万人以上の大国28カ国を抽出すると表2のとおり。日本は149位と個人窓口負担を定めている国の中では、負担率がきわめて低い。

欧州諸国やタイ・南アは医療保険の財源を税金と保険料で全額賄い、個人窓口負担はない。英国の病院には会計の窓口は存在しない。したがって、これらの国の個人負担率はすべて自由診療にかかる医療費である。米国については、民間保険が主体であるが、やはり個人窓口負担は原則ゼロである。

日本の場合は14.1%のうち、自由診療分は2%強で、残余は公的医療保険の個人負担である。欧米先進国とは医療保険の財源設計が異なっているので、比較の対象とするのは韓国・中国・ロシアあたりが適当である。

個人窓口負担を最高6割とする韓国の制度は見習うべき好例

韓国の公的医療保険制度は日本に倣って設計されたが、個人負担率は3割を超えている。外来時の個人窓口負担率は病院の種別によって異なり、上級総合病院は60%、総合病院は50%、一般病院は40%、診療所は30%などと差がつけられている。入院時の個人負担は原則20%であるが、疾病や検査の種類によって40%まであり、入院中の食費は原則50%が個人負担となっている。

一人当たりのGDPでは日本と肩を並べる水準にある韓国の個人窓口負担率設定方式は大いに参考とすべき好例である。

異常に高い高齢者の医療費が問題の根因

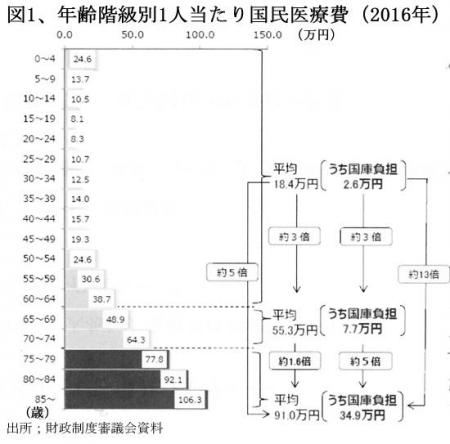

高額の医療費が医療保険財政の大きな圧迫要因となっているのは、もっぱら高齢者についてである。75歳以上の年間医療費は平均で91万円、30歳~75歳未満の18万円と比べると約5倍も掛かっている。欧米先進国では、この比率は平均3倍程度であり、日本の5倍は異常に高い。日本は総人口比の高齢者人口も最多、高齢者一人当たり医療費も欧米の1.6倍と高いのである。(図1)

これは、日本では公的医療費でカバーされている医療の範囲がきわめて広いせいである。欧米では公的医療の対象となっていない高度先進医療・高額の薬剤や、果ては腰痛治療のマッサージまでカバーされている。たとえば、英国では65歳以上の心臓手術などは公的医療保障の対象外となっている制度設計とは大違いである。

勤労者が納めた保険料を高齢者の医療費に充当するのは本末転倒

75歳以上の後期高齢者医療費15.4兆円(2017年度)を、どの世代がどのくらいずつ負担しているか見てみよう。15.4兆円のうち公費が7.3兆円(47%)、現役世代の医療保険保険料からの支援金が6.4兆円(42%)、高齢者の負担が1.7兆円(11%)となっている。

問題は現役世代からの支援金である。

現役世代並みの3割負担をしている高齢者の医療費は0.8兆円に過ぎず、6.4兆円という莫大な金額を現役世代が加入する組合健保から後期高齢者医療費へ支援しているのである。この支援は保険料収入の1/4以上を占めているため、負担に耐えられず、多くの企業の組合健保は存続の危機に瀕している。

大企業の従業員が加入している健保組合の財務データを分析した結果では、2019年までの10年間に全体の24%で加入従業員の平均年収が減る一方で、保険料負担はこの10年間で7.38%から9.23%に2%ほど増えている。勤労者の平均年収はこの間に11%ほど減っているので、医療保険料の増額は、勤労者層の消費意欲を減退させ、経済低成長の一大要因となっている。

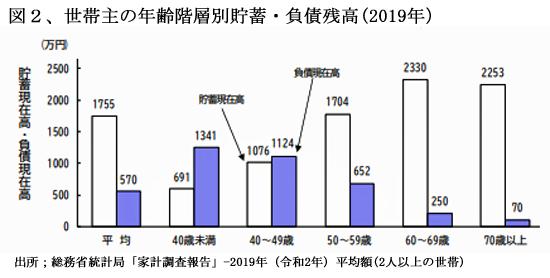

他方、高齢者への支援金を強制的に拠出させられている60歳未満の勤労者層世帯の平均金融資産は118万円(借入金を差引いた正味の金額)、支援を受けている60歳以上の高齢者世帯の金融資産(同)は平均で2,082万円にのぼっている。(図2)

この事実から明らかなのは、資産118万円の貧困層が資産2,082万円の富裕層に支援金を贈っている状況である。富裕層から貧困層へ所得移転を行う社会保障の共助のあり方とは、まさに真逆の現象が起こっているのである。このような理不尽を放置している政府の無策は看過できない。

所得ベースだけではなく、資産ベースでの高齢者負担増の実現を図れ

折しも4月16日に「社会保障改革、コロナ下も 高齢者負担に見直し案」という報道が流れた。それによると財務省が現役並み高所得基準に加えて金融資産を加味する仕組みの導入を検討しているというが、3割負担上限の引上げは考えていないようである。

これだけでは不十分であろう。医療費負担の世代間不公正を是正するには、①現役並み高所得高齢者の窓口個人負担はすぐにでも5~6割に引上げるべきである。また、②たとえば、平均金融資産額の2,000万円を超える富裕層世帯の金融資産に対し新規に金融資産税(富裕税)を課して支援金の代替とする、といった抜本的な制度改革が不可欠である。

時恰も、民間保険主体の米国においても、バイデン政権は個人所得税・法人税の増税と資産課税の強化により、オバマケアの充実を図って、国民の過半を占める低所得者の医療費への公的支援を大幅に増やす政策を打ち出している。

(日本個人投資家協会 監事 岡部陽二)

(2021年5月1日発行、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」2021年5月号「投資の羅針盤」所収