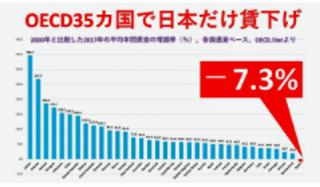

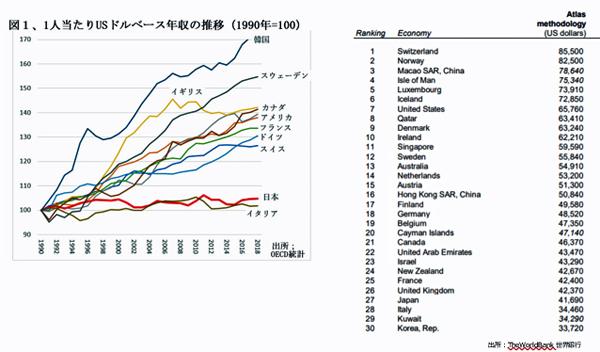

日本人の年収は過去30年間にわたりほぼ横這いで、まったく増えていない。これに対し、米国や英国、EU主要国の国民の年収は30年間で3~4割は増えている(図1左)。このグラフをつくづく眺めると、長期化するわが国の惨状に唖然とするほかない。

「1人当たりのUSドルベース年収」は、賃金だけではなく、〈年金や投資収益などを含んだ国民の名目所得〉をドルベースで指数化したもので、ほぼ一人当たりの実質国民総所得に相当する。

もう一つ、わが国の一人当たり名目国民総所得(GNI)の実額を見てみると、こちらは4.2万ドル(約44万円)と世界27位(2019年、世銀統計)で先進国中最下位である。スイスの1/2弱で、韓国とほぼ並んでいる(図1右)。

わが国の国民総所得が横這いである原因は奈辺にあるのであろうか。企業や消費者の動向だけではなく、政策対応に大きな間違いがあったとしか考えられない。以下、この問題について考察したい。

労働者の賃金は世界でも異例の大幅減少

わが国の賃金減少は1997年を境にはじまった。

常用労働者の月額給与は1997年の42.1万円をピークに、2019年には37.1万円と22年間で11.9%減少している。その前の22年間には1975年の17.7万円から、その2.4倍に増加しており、1997年を境にした大逆行には驚かざるをえない。(図2)

国際比較で見ても、賃金の上昇が下降に転じ、これほど大幅に減少した国はない。まずは、この賃金の上昇が下降に転じた理由を突きとめなければならない。

この正規労働者を対象としたグラフ図2で留意すべきは、給与実額は税金や社会保障料差引前である点である。この22年間、所得税率は横這いながら、社会保障料は2割以上値上がりしており、消費税は8%の純増負担となっているので、個人消費に廻る実額は2割程度以上減少したものと推測される。また、この間に非正規労働者が全体の38%を占めるようになり、その賃金は正規労働者の6割以下であるから、勤労者全体の平均賃金は3割以上減少したものと見て差し支えなかろう。

片や、国民全体の所得はこの間ほぼ横這いに推移したので、年金生活者や個人事業主、資産家などの所得は相対的に増加し、貧富の格差がかなり大きく拡大したことは間違いない。

日本の低賃金の元凶は中小企業の低生産性にあり~「中小企業好き大国」日本の悲劇

菅首相のアドバイザーを務めるデヴィッド・アトキンソン氏は、日本の低賃金は、低い労働生産性が原因であると分析している。キーポイントは全企業の69%(従業員数ベース)を占めている中小企業、ことに零細企業の低い労働生産性である。

労働生産性は労働時間に対して成果がどれだけ得られたのかという労働者一人当たりの付加価値額で測られる。

アトキンソン氏によれば、わが国では過剰な中小企業保護策が採られ続けてきた結果、小規模で先端技術も活用できないような会社が生き延び、脆弱な中小企業の労働生産性が低いために、大企業や中堅企業の比率が高い先進諸国に比して、国全体の労働生産性も低い水準に留まっている、ということである。

そうならないための方策としては、①小規模事業者の統廃合、②中堅企業の育成、③最低賃金の継続的な引上げが有効と提言している。

氏によれば、労働の質を測る国際比較では、日本人の労働者としての資質を示す「人材評価」では世界第4位と高いにもかかわらず、「労働生産性」では世界第28位と低い。いっぽう、米国は人材評価での順位は第24位と低いが、労働生産性では第9位に付けている。これは、従業員数が250人以上の企業で働く米国人労働者の比率が50%に上るのに対し、日本はたったの13%に過ぎないという、企業規模の差で説明がつく。

日本が抱えているさまざまな問題を究極的に探っていくと「小規模企業で働く労働者の比率の高さに行きつく」としているのは、ポイントを衝いた鋭い指摘である。確かに、中小企業基本法は、製造業で従業員300人以下、小売業で50人以下を中小企業として保護している。この規模以上に大きくならない方が得策となるので、この保護政策は中小企業の成長志向を阻害し、低賃金を助長している。善意の保護政策が逆に中小企業の成長志向を挫かせて、低賃金に甘んじさせているとすれば、まさに本末転倒である。

この際、政府は中小企業政策を180度転換して、①成長志向を持たない中小企業はいっさい保護しない、②逆に合併や統廃合などによって、企業規模の拡大を図る企業を税制面その他で優遇する。 などの政策を打ち出して、積極的に中堅企業を育成するべきである。

最低賃金の引上げが喫緊の急務

アトキンソン氏も強調しているように、労働生産性の向上は各企業に任せておける問題ではなく、国策として国が主導しなければならない時代を迎えている。現に欧州を中心に生産性を向上させる効果が最も期待され、実施されている経済政策は、継続的な最低賃金の引上げである。最低賃金と生産性の間には相関係数0.84という高い相関関係が認められているからである。

最低賃金の継続的な引上げを国策としている国には人口減少が進んでいる国が多い。中でも、引上げの効果が顕著に見られるのは、英国である。英国はいったん最低賃金制を廃止し、1993年から1999年の間は存在しなかったが、同年に再導入し、その後は全国一律で平均して毎年4~5%の引上げを行なってきた。実額では、昨年4月から時給8.9ポンド(1,320円)となっている。(図3)

再導入当時の英国は生産性も所得水準もEU主要国に比して相対的にかなり低かったが、20年にわたって継続的に引上げてきた結果、現在では他のEU諸国並みに向上した。さらには、先進国の中でも勤労者の収入格差がもっとも縮小した国となっている。しかも、最低賃金を引上げても、失業者は増加せず、最近では失業率が大幅に低下している。

日本では時給1,000円の達成に牛歩、地域格差も問題

わが国においても、最低賃金の引上げを政策目標に掲げ、2016年度から2019年度にかけては、全国加重平均で年率3%程度(実額で25~27円)の引上げを実現してきたが、いまだに全国の時給加重平均は902円に留まっている。

2020年度はコロナ禍を考慮してほとんど増えず、政府が掲げる時給1,000円の達成目標年次は数年後に持ち越されている。1,000円が達成されても、その時点では英国はさらに引き上げているので、4割もの差を縮めるのは容易ではない。

日本の最低賃金の水準は現在、一人当たりGDPの約35%で、英国の60%、EU平均の50%に比して相当低い。

政府は国策として、最低賃金引上げ額を毎年5%(50円)程度、最終目標は一人当たりGDPの50%と設定し、この達成に向けて、引上げに反発する経営者への罰則強化なども含めた断固たる措置を講ずるべきである。

わが国の最低賃金制度の問題点の一つは、賃金政策が厚労省所管の福祉政策の一環として位置づけられている点にある。水準決定に当たっては企業の支払い能力を勘案して、労使間の話し合いをベースに都道府県別に決定するしくみとなっている。企業の支払い能力を勘案するのは本末転倒であり、企業は最低賃金を与件として経営を行うべきである。また、国も福祉政策ではなく、成長戦略の一環としての経済政策として位置づけるのが筋と考える。

低い最低賃金が生産性の低い零細企業を保護し、企業統合を阻止している悪影響も大きい。また、中小企業だけではなく、非正規雇用を急速に増やしてきた大企業の最低賃金引上げに対する消極対応姿勢にも問題が多い。

もう一つの問題点は地域別の格差である。東京の1,013円から秋田ほか7県の792円まで大きな地域格差があり、これが地方と東京間の経済格差拡大を助長している点である。これを放置すれば、人材の東京一極集中に拍車をかけることになるので、全国一律に改めるべきである。地価や物価水準に差があっても、医療費・介護費は全国一律の公定価格を設定している厚労省が採る政策とは思えない。

日本型雇用形態が賃金上昇を阻止~労働分配率の引上げを経営目標に

中小企業だけではなく、大企業においても「賃金」より「雇用確保」を労使ともに選んできた結果、長年にわたって賃金が伸び悩んできたのは明らかである。厚労省の正規社員のみを対象とした毎月勤労統計調査によると、2020年の月間現金給与総額(名目賃金)は2000年に比べて1.0%の減少となっている。20年間にわたって、平均では賃上げゼロどころか、減少しているのである。

賃金が上がらない根本原因は労働生産性が低いことにあると言われている。確かに、就業者が1時間当りに生む付加価値を示す労働生産性で、日本は1970年以降、先進7か国中で最下位が続いている。

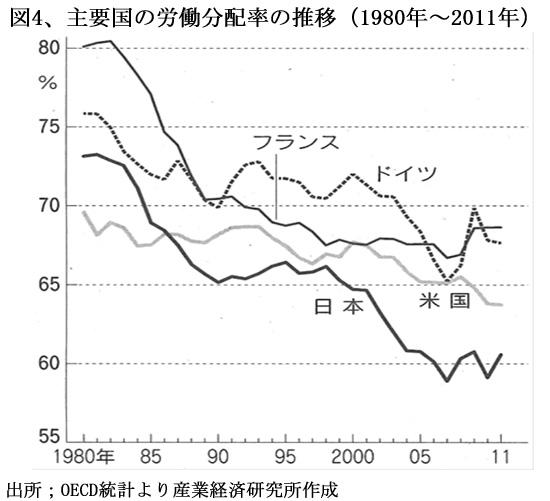

低賃金の持続には、低い労働生産性に加えて、企業が推し進めてきた労働分配率の低下にも問題がある。

株主資本主義の跋扈に押されて、上場企業は利益の株主還元を迫られてきた。費用節減のもっとも手っ取り早い方策として賃金を抑制してきたので、労働分配率は主要先進国においてはどこともに低下してきた。ところが、ここでも日本企業での低下がことさらに顕著である。(図4) この統計の年次は少し旧いが、この傾向は現在でも変わっていないものと推測される。

これは、日本の労働組合が企業別に結成されているためどうしても労使協調を志向するのに対し、欧米では職能別に結成されてしているため労働者の生活防衛に専心できる、という違いに因るところが大きい。

さらには、日本独自の年功序列や定年制といった、能力を無視した給与体系が根強く残っている雇用慣行が低賃金・低労働生産性に繋がっているのは間違いない。

アトキンソン氏は、この日本式経営の現状を「Low road capitalism(低付加価値・低所得資本主義」と位置づけている。この日本式経営戦略の根本的な哲学は「価格競争」で、価格を下げて市場拡大を狙うという考えである。これを高品質・高価格の「High road」に転換しなければならないというのが、氏の結論であり、筆者も同感である。

この「High road」を実現するには、大企業経営者の意識改革と労働組合の職能別化を実現するしかない。経営者には、賃金を事業遂行に当たっての与件と考え、生産性の低い事業分野からは撤収、高付加価値分野に経営資源を全面投入する経営戦略をとるように求めたい。労働者側も、このような高付加価値事業への特化を経営者側に迫り、技術力の向上によってこれに対応する職能重視での同一労働同一賃金をベースとした賃上げ交渉姿勢に転換してもらいたい。

海外への工場移転容認の国策も低賃金に拍車

賃金が長期間にわたって低迷している間、企業の利益率は堅調であり、配当も大幅に増加している。それにもかかわらず、労働分配率は大幅に低下し、低賃金のまま留め置かれている。

これは、1990年代以降、企業が国内での有形・無形の固定資産投資をまったく増やさず、もっぱら海外への投資で利益を確保する経営戦略をとってきた結果である。国内の生産工場を閉鎖して、労賃の安い中国などへの移転を進めた。この経営戦略は、2007年以降に急速に進んだ円高対応、ことに2011年に1ドル=76.25円を付けた超円高の克服策として、合理的な判断であったと受け取られている。

新規の投資は海外に集中して国内では設備投資を行わないので、設備は老朽化し、労働生産性の上昇は止まり、賃上げも出来なくなったのは明らかである。実質賃金は労働装備率(有形固定資産/従業員数)に依存して決まるが、この労働装備率も低下を続けている。また、コロナ禍下のマスク不足などで問題が浮き彫りになったように、生産工場の海外移転は安全保障上の問題ともなっている。

状況が変わっても、輸出奨励・輸入抑制の政策を続けて外貨を貯め込み、超円高を招いた為替政策にも問題があったものの、生産拠点の海外移転に歯止めをかける政策をいっさい取らなかった政府の無策にも問題がある。たとえば、①工場を海外へ移転する企業から課徴金をとり、国内投資を進める企業を財政支援する、②税制面でも海外へ工場を移す企業には租税特別措置で定める優遇税制を適用しないといった措置を講じて然るべきではなかろうか。賃金を上げるためには、生産設備を国内に戻し、国内での投資を促進する強力な政策が必要である。

逆に、この企業設備の海外移転を必然として受け入れざるを得ないと考えるのであれば、海外事業で得られた利益が、国内の労働者にも還元されるしくみが必要である。ところが、労働者は株主ではないので、企業が海外で得た利益に均霑することはできず、全株主の17%に過ぎない個人株主は企業の利益配分にはほとんど与れない。この悪循環を断ち切る政策立案が望まれる。

(日本個人投資家協会 監事 岡部陽二)

(2021年3月2日発行、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」2021年3月号「投資の羅針盤」所収)