少子高齢化の一途をたどる日本にあって、今後の経済成長を決定づけるのが移民政策である。

イノベーションに欠かせない豊かな高度人材をおおいに呼び込む移民政策の成功によって持続的な経済成長を手に入れた国には、シンガポール、カナダ、オーストラリアなどが挙げられる。片や、低賃金の単純労働者を大量に呼び込んだ欧州諸国やアブダビなどの中東諸国は、同化は進まず、彼らの処遇が深刻な社会問題となっている。

日本政府は昨年4月、出入国管理法を大幅に改定して外国人人材の受け入れを増やす方向に舵を切った。ところが、その対象は産業界からの人手不足補充の要請のみに配慮し、低賃金の単純労働者に絞り込まれている。

国民の移民アレルギーにも慮って「政府としては移民政策をとることは考えていない」との態度をとり、外国人労働者の人権への配慮もなく、彼らの将来への配慮も欠落している。国民の意識としても、日本人は外国人に対して拒絶反応が強く、排他的、閉鎖的な感情がいまだに根強い。

しかしながら、コロナ危機で外国人の流入が停滞する向こう1年間ほどの間に真っ当な移民政策を確立し、抜本的な政策転換を図ることできれば、日本社会のあり方を変えることができるのではないだろうか。

あるべき移民政策の方向性と課題について考えてみたい。

「外国人労働者」はすべて移民である

昨年4月、出入国管理法が大幅に改定されて、外国人労働者の在留資格に新しく「特定技能」が加わった。この改定は外国人人材の受け入れ人数を年間5万人まで増やそうというもので、これまで政府が言っていた「移民政策はとらない方針」からの大きな転換を意味する。外国人人材を保護するための監視強化策も盛り込まれている。

この方針転換は明らかに移民誘致であるが、安倍首相は国民感情に配慮して「政府としては、移民政策をとることは考えていない」としてあくまでも「期限付き」、その場しのぎの労働力確保策であると強調している。

果たしてそれでよいのか。

広辞苑によれば「移民」とは他郷に移り住むこと、特に労働に従事する目的で海外に移住すること、またその人。移民労働者;外国人労働者に同じ」とある。

この定義では「外国人が移住した国に長期間にわたって定住する意図があるかどうか」や滞在ビザの種類は問われていないが、移民は「永住を意図して他国に移り住んだ人」と解するのも、一つの見方である。しかし、永住意図を重視する定義は実態とそぐわず、今日の移民状況を分析するうえで有効ではない。

そのため永住の「意図」は除外して、「生まれた国から一時的な滞在も含め、他の国に移り住んだ人」を指して移民と解するのが、OECDをはじめ国際的に統一された定義となっている。

しかしながら、このように定義された外国生まれの移民が日本にどの程度住んでいるのか、その人数は国勢調査を含むいかなる統計でも日本では把握されていない。日本で把握されているのは、本人および親の国籍のみである。

「外国生まれ」と「外国籍」の人口との間にはかなりの差がある。たとえば、米国では「外国生まれ」は13.4%、「外国籍」は6.9%であり、各国ともおおむね「外国生まれ」のほうがかなり多い。これは、移民後に居住国の国籍を取得した人や居住国の国籍を持って国外で生まれた人が多いためである。

同じベースでの国際比較ができるよう、日本でも早急に国際基準に合わせた「外国生まれ」基準での移民統計の整備を進める要がある。

後述するように昨年4月に始まった「特定技能」資格は実質的には明らかに移民の促進策であり、今の日本にはほかに選択肢がないというのが真実であろう。政府が「日本に移民政策は存在しない」といかに強弁しても、研究者や多くのマスコミは「外国人労働者=移民」と解して、そのあり方を実証的に論じている。本年1月には友原章典著「移民の経済学」、2月には永吉希久子著「移民と日本社会」という2冊の好著が中公新書として刊行されているのも、その証左の一つである。

若年の外国人単純労働者の急増が問題

いま日本に暮らす外国人(外国籍者)数は、266.7万人(2019年1月1日時点)もいる。年間で16.9万人増えて過去最高、総人口に占める割合も2.1%となった。

少子高齢化が進む日本において重要なのは、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)である。「外国人労働者」はほとんどが生産年齢に属するので、生産年齢人口に占める外国人比率は3.6%程度となる。

この外国人労働者数は最近10年にわたって増え続け、2019年10月末時点で165.9万人と前年比13.6%増、7年連続で過去最高を記録した。国籍別では中国・ベトナムの上位2か国で80万人を超え、ほぼ半数を占めている。(図1)

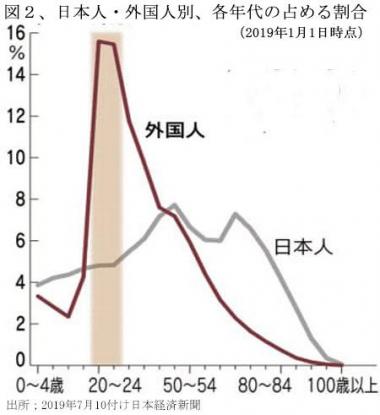

日本人・外国人別に各年代別の占める割合をみると、外国人では20~24歳代が16%近くを占めている(図2)。一見、若い外国人労働者が増えるのは頼もしいように思えるが、じつは単純労働者の外国人ばかりが増えても「少子高齢化問題を打破して持続的な成長軌道に乗る」という移民税策の目的はいっこうに果たされず、施策そのものが空振りに終わる恐れがある。

「技能実習」と「資格外活動」が主体の単純労働者の供給源

なぜ単純労働者に集中して外国人が著増しているの。それは、産業界の「人件費を安く使いたい」という思惑を叶えやすい構造にいまの移民政策がなっているからにほかならない。

外国人労働者を在留資格別にみると、日本人の配偶者や子供など身分に基づく在留資格が28%と最大ではあるが、増え方は微増に留まっている。

イノベーションへの寄与が期待される専門的・技術的分野の在留資格者はどうか。教授や研究者、芸術家など高度な専門的技能を有する外国人で19%に過ぎない。政府はこの資格の外国人を積極誘致したいとして、永住権の付与など優遇策も講じているにもかかわらず、増加のペースは鈍い。

企業の経営者や中間管理層に属する外国人は伸びているものの、教育・研究・医療などの分野では規制の壁が高いために一向に増えない。この資格での外国人増加策としては、外国で取得した医師や弁護士・会計士の資格をそのまま認めるとか、国立大学でも日本人とは別の給与体系を設けて高給での教授雇い入れを可能にするといった、明治初期に採られたような抜本的な施策が不可欠である。

そして急増しているのが建設業、小売業、農業の単純労働者である。

21%を占める「技能実習」と24%を占める「資格外活動」を合わせると65万人にも上り、過去10年間で3倍強に急増している。この階層の受け入れ資格をどうするかが、外国人労働者問題の核心である。

「技能実習」は表向きは、日本で種々の技能を学ばせ、5年後には母国に帰ってその技能を生かしてもらうという趣旨で設けられたいわば留学の延長のような資格形態である。しかしながら、この資格は劣悪な労働環境下で1~3年目の平均時給762円といった最低賃金以下での働き手の確保策として活用されてきた。実習とは名ばかりの単純労働が実態であるため、日本語も学ばせず、失踪者数が2018年には8千人を超えた。

「資格外活動」は文字通り、留学生などの資格で入国しながら、もともと勉学の意図はなく、もっぱら単純労働に就くケースである。20万人ほどの留学生のうち、大学など高等教育機関に通っているのは70%程度で、残りの30%は形の上では日本語学校などに通っていることとなっているものの、実際はもっぱら単純労動に勤しんでいるものと推測されている。留学生のアルバイトは週28時間内と定められているものの、管理はされておらず、まったく守られていないのが実態と言われている。卒業後は70%が日本を離れており、日本での就職者は30%に留まっている。

"笛吹けども踊らず"の新資格「特定技能」

このような歪な形での単純労働者受け入れ方式を是正すべく、昨年4月から新たな在留資格として「特定技能」が設けられ、一定の技能や日本語能力を持つ外国人が14業種に就労できるようになった。この新資格での外国人受け入れを5年間で34.5万人、初年度に4.8万人と見込んでいる。

「技能実習」は少なくとも表向きは国際貢献目的での外国人への研修であったが、「特定技能」は人手不足が顕著な職種での人材確保を目的として掲げ、転職も可能、5年以上滞在者には家族帯同も認めている。(図3)

この新資格では、従来の「技能実習」では欠落していた外国人労働者の保護を図る監視体制が大幅に強化された。具体的には、賃金は現金ではなく原則として預貯金口座へ支払い、企業に賃金台帳の提出などの報告義務を課している。賃金が適切に支払われなかった場合の罰則も定め、生活支援や語学研修支援などの計画作りも企業に求めている。

この新資格は経済界からの強い要望に応えてかなり強引に実現したものであるが、蓋を開けてみると企業には不評で、昨年12月末までの資格認定は1,621人(うちベトナム;901人)、計画比わずか3%の消化に留まっている。昨年末まではコロナ禍の影響は全く受けていないので、梯子を外された政府もいら立ちを隠せない。コロナ危機による労働力需要の減退で当面は一段と低迷しよう。

新資格については相手国政府の承認手続きに手間取るなど、事務処理の遅れも指摘されているが、関係者の間では新資格の要件を順守すれば賃金コストが高くつき割り合わない、という損得計算で企業側の腰が引けたのが不評の真因とみられいる。

受け入れ先企業からは、早々に新資格の廃止や受け入れ条件の大幅緩和を求める声が上がっているが、産業界の身勝手には開いた口が塞がらない。

単純労働者の受け入れ基準は一段の厳格化を進めるべき

定住外国人の受け入れに当たっては、対象となる外国人の社会階層を峻別して対応することが必須である。

高度な技能を有する研究者や芸術家などは、高給を支払っても積極的に誘致すべきであり、富裕な投資家などには永住権や国籍の付与を躊躇すべきではない。

オーストラリアは移民の拡充で経済成長を続けているが、同国が採っている技能や能力を持つ移民を選別すべく、年齢や学歴、技能、語学力などのテストを課す「ポイント制」は参考に値する。この制度でエンジニアや会計士、看護師などの専門人材を誘致、2017年からは移民の要件をさらに厳格化している。

いっぽう、最低賃金で働く単純労働者については、受け入れ条件を一段と厳しくして抑制方針を貫くべきと考える。

外国人雇い入れ企業が望んでいるのは、仕事の増減にあわせて調整可能なフレキシブルで安価な労働力である。自社の利益確保策しか頭にはなく、産業構造転換への取り組みの必要性や一般社会への影響などについては考えていない。

ところが、マクロ経済の視点から見れば、人手不足の深刻化は自動化やロボット導入の低迷こそが真因であり、労働集約的な産業が温存されていることに起因する。こうした生産性の低い産業分野に外国から単純労働者を受け入れると、労働集約からロボット化への動きが一層阻害される。ただでさえ低い労働生産性に拍車をかけ、企業の新陳代謝が進まず、経済は停滞する。

また、社会への影響も深刻である。コロナ禍での外出自粛要請下にあっても、連日東京入管には3密状況で収容されている不法滞在の外国人の開放を求める仲間のデモが続いていた。この施設での長期収容者は1,500人に達し、医療費だけで2.5億円の国費が費やされている。強制送還者数も年間8,000人を超えている。これらの行政コストを雇い入れ企業が一切負担していないのは不条理である。

近視眼的な経済界からの労働生産性無視の要求に屈していけない

「単純労働力」としての外国人の受け入れを強く求めているのは経済界である。その要求に屈して「特定技能」資格を新設した自民党も保守派の大多数は移民受け入れには断固反対であり、その意を受けて政府も移民とは言わない「まやかし」が罷り通っている。

しかしながら、外国人労働者はいずれ母国に帰ると思い込むのは根本的に間違っている。彼らは状況が許せば定住を望み、子供も生まれる。先進国では移民が経済的利益のみに基づいて許容される時代は終わり、人権に裏付けされた自国民と同様な処遇が求められている。

ドイツでも5年から10年の期限付きでトルコなどからガスト・アルバイターを大量に受け入れてきたが、2000年には血統主義に加えて出生地主義での国籍賦与を導入した。その土地で生まれた子供や孫を生涯外国人という立場に留め、国内に別社会を形成するのは民主主義国では許されないとの判断に転換したからである。

片や日本では移民を単なる経済的現象と捉え、外国人労働者の受け入れ制度改変に当たっても経済界からの要望のみを聞き入れてきたのが根本的な誤りである。移民制度の構築に当たっては、外国人労働者の意見はもとより、彼らと競合する労働界の意向、彼らの生活の場となる地域社会の考えなどをすべて取り込み、当事者全員のコンセンサスが得られるまで議論を尽くさなければならない。

経済界からの要請のみを鵜呑みにして「偽装移民」を継続するのは、コロナ禍を奇貨として、今すぐにやめるべきである。

投資家はSDGs適合性に基づく銘柄選別も視野に

投資家が外国人労働者問題に目を光らせることも重要である。大企業はCSR(Corporate Social Responsibility)/サステナビリティ報告書を公開するようになってきたが、グループ企業や下請け企業までを包摂した外国人労働者の受け入れ方針、社会的コスト負担の考え方を具体的に説明している企業は見当たらない。自らの問題として認識していないからである。

このようなSDGs無視の企業への投資判断に当たっては。経済的利益だけの観点からの検討に終わってはいけない。石炭火力で環境破壊を進めている企業への投資を拒む判断基準と軌を一にすべきである。

(日本個人投資家協会 副理事長 岡部陽二)

(2020年6月1日発行、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」6月号「投資の羅針盤」所収)