昨年3月、金融庁は投資信託における「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表し、金融事業者に採択するよう呼びかけた。

採択した証券会社・銀行などは2018年6月末時点で全国1426社にのぼる。

同庁はこの取り組みの「見える化」を促進すべく、KPI(Key Performance Indicator、成果指標)の公表も働きかけている。

成果指標とは成績表のようなものであり、この場合、金融庁が定める「共通KPI」と、金融事業者が自分で定める「自主的なKPI(指標の数は自由)」の2種類がある。

投信の実力を比較可能にするのは前者の「共通KPI」で、次の3つを指標としている。

・運用損益別顧客比率

・投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

・同じく上位20銘柄のリスク・リターン

今年6月~11月にかけてこの共通KPI、つまり投資信託の"成績表"が次々と公表された。まず手始めとして、6月29日に金融庁が都銀・地銀計29行の共通KPIを分析して公表し、11月には投信販売会社39社が共通KPIをそれぞれ開示した。これらの成果指標を使えば、本当に投信を賢く買うことができるのだろうか。

共通KPIのうち、運用損益別顧客比率に焦点を当てて考察してみたい。

「投信で損失、個人の半数」~この結果はそんなにショッキングか

まず明らかになったのは、「投信を保有する個人投資家の46%が損失を抱えている」実態である(都銀・地銀29行を対象とした2018年3月末時点の評価額を比較したKPIによる)。その損失率は、

・0~10%以下:35%

・1%~30%: 8%程度

・30%以上: 2%程度

メディアの報道はこの結果を、損失を抱えている個人投資家の層は予想以上に厚く、ショッキングな数字だと受け止めている。

しかし筆者は、実態はさらに悪いものと見ている。

そもそも投信を選ぶのは、国内株や外債などの個別銘柄や指数先物に投資するよりも高利回りが期待できると考えるからである。2018年3月末までの過去5年間に日経平均は約10%上昇しているので、投信を選択して5年間保有したからには、平均で10%以上の利益が出ていなければ意味がない。

この調査では、プラス0~10%の比率は20%である。このたった0~10%しか利益を出していない投信20%に「損失を被った投信46%」を加えると、じつに全体の65%にのぼる。つまり、投信を購入した3人に2人は投資対象の選択ミスで損失を被ったというのが実態なのである。国内株投資以上のパーフォーマンス、10%以上の利益を得た投信の割合はたったの1/3に過ぎない。

投信の優等生は独立系~積み立て投資が奏功

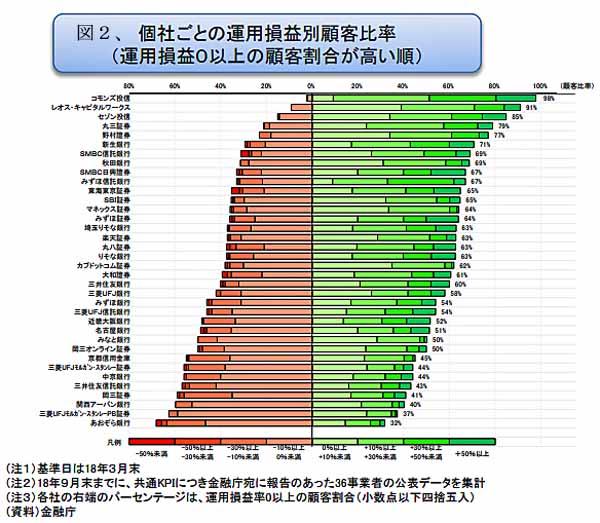

共通KPIの「運用損益別顧客比率」では、「5年以上の投信の運用損益別の顧客割合」を開示するよう全金融事業者に求められている。すでに39社が開示しており、そのうち36社(証券会社・銀行それぞれ18社)の共通KPIを金融庁が11月7日に公表した。(図2)

このデータから「含み損失を抱えている顧客の比率」を単純平均すると、証券会社18社:37%、銀行18行:43%となり(本年3月末時点)、銀行が販売した投信の成績は証券会社よりも相当に悪い。この数字から「銀行で投信を買ってはいけない」と即断する向きがあってもやむを得ない。

この公表結果を見ると、含み益を抱える成績上位の販売会社には、コモンズ投信、レオス・キャピタルワークス、セゾン投信といったインターネットなどを通じて投信を個人に直接販売する独立系の「直販」業者が並んでいる。

この3社は積み立て型の投信販売に力を入れていて、コモンズ投信は顧客の79%に積み立て型を販売している。「つみたてNISA」を推進している金融庁は、わが意を得たりとばかりに、同制度を活用した資産形成の有効性が証明されたものと評価している。

対面販売を主としている証券会社とネット証券の成績に大きな差はなく、高い手数料を払って対面販売を選択するメリットはこの結果からは認められない。

KPIによる成果の評価は公平か?

KPIとはもともと、目標の達成に向かってプロセスが適正に実行されているかどうか、一定の期間内を限って計測するためのマーケティングの手法として開発されたものである。これを金融業者間の投信の成果の比較に応用した金融庁の着想は素晴らしい。

投信の運用実績については、期中の分配金を加算し手数料を差引いた正味の損益を「トータルリターン」として、投信1件ごとに顧客に通知することが義務づけられており、この計数を集計すれば簡単に全社のKPI実績が把握できる。

ただ、優劣を公平に比較するには課題がある。

❶まず、運用期間を統一しなければならない。

これについては業者の抵抗に屈してか、現状では最低5年と定められているだけで、対象期間は大手証券でも野村:5年、SMBC日興:8.5年、大和:13年余とマチマチである。また、メガバンク3行を初め、運用期間を明示していない金融機関もある。

任意期間のKPIを開示してもよいが、それに加えて、たとえば過去5年間の販売分に限ったKPIの公表を義務づけるべきであろう。

❷KPIの集計対象に漏れがないか、評価額が正確に入力されているかなど、金融庁への報告計数の第三者によるチェック体制が確立されていない。

計数の信ぴょう性を担保する仕組みについても今後の改善に期待したい。

KPIは毎年3月末に残高が残っている投信のみの成果評価の対象となっていて、それまでに売却された分の損益は反映されていない。一部の金融業者からは、売却済みの顧客の多くは利益を得ているので、これを反映させるべきとの指摘がある。売却済み分の損益についても加算するように改めるのは、たしかに一案であろう。

真に顧客のためになる投信とは~積み立て型長寿投信の育成が柱

金融庁の分析では、顧客の平均保有期間と平均リターンはポジティブに相関している(図1、左下のグラフ)。販売会社が推奨したかどうかにはかかわらず、顧客の短期的な売買がパーフォーマンスの低下に繋がっていることは明らかである。

ただ、5年程度保有をしたとしても、相場次第でよいパーフォーマンスが得られる保証はなく、最低10年以上の長期にわたって継続する「積み立て型長寿投信」だけが人生100年時代にマッチした投信と言えるのではなかろうか。

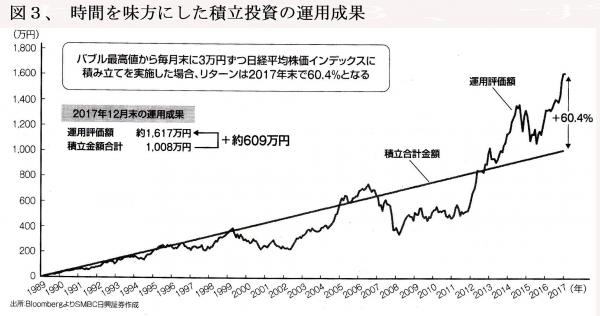

日経平均株価は1989年末の38,915円から2017年末時点では42%ほど下回っている。しかしながら、バブルの最高値の時から日経平均株価インデックスに毎月同額の積み立て投資を開始したと仮定すると、2017年末のリターンは投資元本を60%も上回っている(図3)。この実績は重視すべきである。

いっぽう、同時期に定期預金で積み立てを継続したケースでは5%のリターンに過ぎなかった。

金融機関の多くはかねて自らの手数料収入極大化を最優先課題として、「毎月分配型」など理に適わない投信を推奨したり、個人の短期売買を助長するような販売手法を駆使したりしてきた。いうまでもなく顧客本位に反した行為である。こうした行為を批判するだけではなく、個人投資家は積み立て型長寿投信など自分の利益になる金融商品を自らの判断で選択するしかない。

ところが、金融庁が既存の投信5,406本について①信託期間が20年以上、②毎月配分型でない、③レバリッジをかけない、④信託報酬が一定割合以下、⑤販売手数料が無料(ノーロード)といった積み立てNISAの基準に当てはめてみたところ、これに合致するものは約50本のみで、総公募投信の1%にも満たないことが明らかとなっている。

これを日米比較で見ると、米国の公募投信上位10本のうち8本が積み立てNISAの対象となるのに対し、日本の公募投信上位10本のなかに積み立てNISAの対象となるものは1本もないことも判明している。

果たして投信業界の改善努力に期待できるのであろうか。

日本個人投資家協会副理事長 岡部陽二

(2018年12月5日、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」2018年12月号所収)