日本老年医学会は本年1月5日に「高齢者の定義と区分」について画期的な提言を発表した。「後期高齢者」といった区分は廃して、次のような区分とした。

65-74歳;「准高齢者」

75-89歳;「高齢者」

90歳以上; 「超高齢者」

このそれぞれの区分にマッチした医療・介護サービスを提供し、ことに准高齢者には就労やボランティア活動に参加できる枠組みを創設すべきとしている。

そもそも「65歳以上を高齢者」とした根拠は曖昧

近年、元気な高齢者が増えていることから、同学会は2013年に高齢者の定義に再検討に着手、1990年以降の高齢者の身体、知的能力、健康状態に関するデータを分析したところ、ここ10~20年間に5~10歳程度若返っていることが実証された。特に65~74歳は、心身の健康が保たれ、活発な社会活動可能な人が多いため、75歳以上を高齢者とすることが妥当と結論づけたものである。

別の研究データでは1992年に65歳であった人と最近の75歳の歩行スピードが同じであることが知られており、歩く速さは加齢の大きな指標であるところから、この定義見直しを正当化する傍証となっている。

そもそも、高齢者を65歳以上と定めた根拠ははっきりしていない。1956年に国連が高齢化率の基準となる年齢を65歳以上として以降、国際的に65歳以上を高齢者と扱うようになった。

ところが、56年当時の日本人の平均寿命は男性63.6歳、女性67.5歳であったものが、2015年には男性80.8歳、女性87.1歳と20歳近くも飛躍的に伸長している。

その結果、国際比較を行なう場合以外では、高齢化の最先端を走っているわが国には、わが国独自の基準があって然るべきと考える方がしっくりと腑に落ちる。要は、わが国では65-74歳の准高齢者は高齢者ではなく、生産年齢人口に組み入れて、高齢者を支える役割を負わせるのが、政策として妥当というとである。

このような状況を踏まえての老年医学会の高齢者定義の見直しは、まことに時宜を得た適切な提言であり、賛意を表したい。

しかしながら、この提言では、定義の見直しを「年金の支給開始年齢の引き上げなど、社会保障制度の変更に直接結びつけることには慎重を期すべき」と釘を刺しているのは、理に合わず、まったく不可解である。

筆者としては、このうように貴重な知見に基づく高齢者の定義変更は直ちに労働法制や社会保障制度の抜本的な改革に反映させるべきであると考える。

改革の対象は多数あるものの、中でもの2点が必須といえる。

① 准高齢者の雇用を確保し、年金支給開始年齢を75歳に引上げる。

② 医療保険を74歳までは一元化してすべて自己負担原則3割とし、高齢者の特例措置としては後期高齢者医療制度のみとする。

定年制廃止で准高齢者の雇用促進を

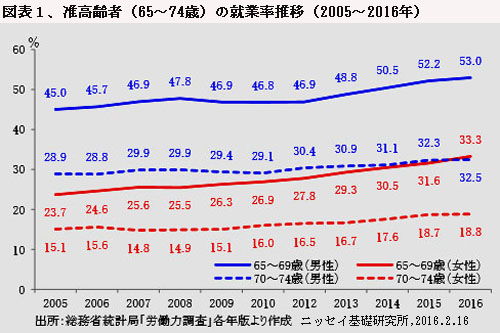

提言の根拠となっている65-74歳の准高齢者の健康度がほぼ10歳若返ったという事実にもかかわらず、この年齢階層の就業率は過去10年間に僅かしか上昇しておらず、男女合計の平均就業率は44.4%に留まっている。(図表1)

准高齢者の過半が就労していないのは、この階層の就労意欲が低いためではなく、官庁や大会社はもとより中小企業でも慣行として定着している60歳定年制で高齢者が強制解雇され、定年後の再就職先が見つからないためであることは明白である。

定年を65歳まで延長したり、その後も非正規で継続雇用する企業も増えて来てはいるが、企業任せではなかなか進捗しない。この際、定年延長ではなく、米国同様に「定年制は年齢による差別として法律で禁止する」方向に向かうのが正解である。ほぼ完全雇用下にあり、移民労働力にも依存せざるを得ないわが国の現状では、定年制の廃止は雇用増に繋がり、経済効率の向上にも資する。

准高齢者の給与水準や待遇は個々人の能力や生産性に応じて決定し、労働者はその賃金で働き続けるか、仕事を辞めるかの選択権を持つのが准高齢者にとっても望ましい雇用形態である。

高齢化対策の議論が進まないのは、准高齢者を含めた高齢者の面倒を誰がどう看るかという議論に終始している点にある。気力も体力も元気な准高齢者を働かせ、現行の医療や年金の受給対象者である65~74歳の人をこれを支える側に回らせる社会保障制度の180度転換が必要である。

労働慣行や企業の雇用形態など社会システムのあり方は、人口動態とその健康度を反映させて多様な働き方を受け入れる柔軟なものに大胆に変えて行かなくてはならない。人生が長くなれば、それに対応して、長く働くのは当然のことである。

年金支給開始は75歳からに

65-74歳の准高齢者が就労を続け、高齢者・超高齢者を支える側に回る以上、年金についても74歳まで拠出を継続し、受給開始年齢は75歳を原則とすべきである。

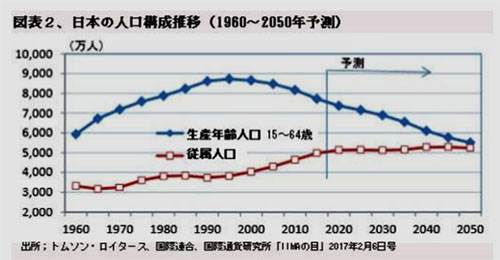

わが国の人口構成推移を見ると、15~64歳を生産年齢人口とした場合には、2050年には生産年齢人口と高齢者・子供の従属人口が同数となり、前者が後者を扶養することは到底不可能となる(図2)。

このような事態に陥ることは10~20年以前には予見できず、政策対応ができなかったのもやむを得ない。

だが、現在ではほぼ的確な将来予測ができているので、生産年齢人口の定義を15~74歳に改め、年金の支給開始は75歳以上に引き上げなければならない。現行のまま、65歳以上への給付を継続すれば、大幅な増税なしでは、年金制度全体が将来的に持続不可能であるのは目に見えている。

国際比較で見ても、主要先進国の中で平均寿命がもっとも長いわが国の年金支給開始時期が一番早いのは、どう考えてもおかしい。わが国の公的年金平均受給期間は米国より6.4年、英独に比しても5年内外長い現状は異常である。

医療保険についても、社保、国保ともに保険料、給付内容、自己負担割合などすべてについて、74歳まで一律とし、75歳以上の高齢者についての特例は後期高齢者医療制度のみとするのが筋である。

(日本個人投資家協会 副理事長 岡部陽二)

(2017年4月4日、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」2017年4月号所収)