今年の8月16日は、1971年のニクソン・ショックからちょうど50年の節目であった。ニクソン大統領が金とドルの交換を停止すると宣言し、新しい経済政策への転換を発表した日である。

当時の為替は1ドル360円。その後日本円は1985年9月のプラザ合意を経て、ニクソン・ショックから25年目の1994年には歴史上はじめて1ドル=100円の大台を突破した。そして翌1995年4月19日には79.75円と瞬間80円割れを記録する。(図1)

その後は一時的にやや円安となった時期もあったものの、2009年から2013年まで平均レートで100円割れの円高基調が恒常的に続いた。(表1)

この円高はしつこいデフレを呼び込み、日本をデフレ・スパイラルに陥らせた。2012年来のアベノミクス政策によってようやくこの状態から脱却して円安方向への転換が実現したのであるが、今後ドル円相場はどの方向へ向かうのであろうか。

筆者はドル高・円安局面への緩やかながら継続的な移行を予想する。その論拠について、過去の体験と最近の知見を踏まえて考えてみたい。

ニクソン・ショックの衝撃

1971年の8月16日、筆者は夏季休暇をとって一家で志賀高原に出掛けた。ホテルに到着早々、たまたま見ていたテレビのニュースでニクソン大統領の宣言を知った。米国時間は前日の夜9時。米ドルと金との兌換を停止して、戦後25年にわたって固定相場制で保たれてきたブレトン・ウッズ体制を終結するという宣言である。

筆者は当時、住友銀行で外国為替業務の推進を担当していたので、これはただ事ではないと、その日の夜行バスで東京へ戻った。当時の通貨当局は対応に逡巡し、直ちに市場閉鎖に踏み切った欧州諸国に追髄することなく、従前の固定レートで外貨買取に応じ続けた。機に敏な大手商社などはドル相場が切り下げられないうちに輸出代金を外貨で早期に回収する「リーズ・アンド・ラックス」に狂奔した。これを現地金融などで支援する銀行の仕事は急増し、ようやく当局が市場閉鎖に踏み切った8月28日まで、ほとんど徹夜の毎日であった。

ニクソン・ショックを機に、先進諸国は一斉に変動相場制に移行したので、企業にとっては為替リスクの回避策が重要課題となり、銀行にとっては為替ディーリングが国際業務の大きな柱に成長するチャンスを掴む端緒となった。

1ドル=360円は円安に過ぎたか

戦後のドル円相場は1949年、米国との政治決着によって1ドル=360円の固定水準でスタートした。この固定水準がニクソン・ショックで崩れた後、一時的に1ドル=308円というスミソニアン・レートの時期を経て1973年2月より完全な変動相場制に移行した。その他の通貨との交換レートはすべて米ドルを介して決定された。

1990年代の円高局面では、そもそも1ドル=360円自体、日本経済の潜在力を過小に評価したもので、当初からせめて1ドル=300円くらいにしておけばよかったといった論説も多見された。しかし、この見方には与しない。

1965年から3年間、筆者がカリフォルニア州ロサンゼルス支店の住友銀行に勤務していた頃は、実勢相場が1ドル=400円程度であったことは間違いないと思う。

当時は日本からの紙幣は持出し禁止であったが、日本人旅行客から「円紙幣を米ドルに両替してほしい」という依頼が相次いだ。当初はディーク・アンド・カンパニーといった両替商を紹介していたものの、両替は銀行の本来業務であるべきと考えて、自行での取扱いを開始した。日本からのお客から1ドル=400円で買い取って、日本へ帰国する商社員などに1ドル=390円で売った。このレートは帰国時の換算レート;1ドル=360円より相当有利であったので大いに喜ばれた。当時の実勢相場が1ドル=400円程度であったと思うのは、このときの感覚である。

円高トラウマからの転換の兆し~「有事の円高」も昔話に

そして、1985年9月のプラザ合意。行き過ぎたドル高を是正するために(つまりアメリカの輸出力を高めるために)、先進5ヶ国が為替市場に介入してもよいという合意である。

これ以降、対米輸出の急増を背景に円高が急速に進み、1995年の79.75円と2011年の75.52円の瞬間円高を挟みながら20年間ほどは円高圧力が常態化した。日米通商摩擦の軋轢深化に伴うものであったが、対米輸出とは関連の薄い経済分野にも大きな弊害を齎してきた。

ドル円相場は本来、米国と日本の双方の要因で決まるはずであるが、現実には貿易収支の不均衡を糾弾する米国側の事情に左右されて決まってきた。

だが、貿易摩擦の回避を図るべく日本企業が採ってきた対外直接投資の急拡大よって、最近では為替相場も貿易収支ではなく、対外直接投資残高によって動くように変わってきている。2011の東日本大震災による部品のサプライチェーン崩壊を機に、生産拠点の海外移転が加速、対外直接投資は11年の9兆円から19年には28兆円台と3倍に急増した。この変化による影響には大きなものがあった。

「リスク回避の円買い」が起きた背景には、日本が抱える膨大な海外資産が有事に売られて日本に還流するという事情があった。ところが、最近では海外資産の方が安全・有利といった考えに変わってきているので、円買いは起こりにくい。

円高に悩まされてきた日本が、逆にドル売り・円買いの市場介入をしたのは、日本が金融危機に見舞われて市場で「日本売り」が強まった1997年の出来事が最後であった。20年以上を経て、再びこの政府による「円買い」介入が必要な時代が訪れるであろうか。

ドル以外に対する円の実質実効レートはすでに50年前の水準になっている

本稿は「ドル・円」の動向を対象としているが、国際間の貿易、投資などの資金決済にはドルだけではなく多種の通貨が使われている。通貨別の構成は、米ドル;41.7%、ユーロ;30.9%、人民元;10.9%、円;8.3%、英ポンド;8.1%が、現実に近い妥当な比率であろう(IMFのSDR国際準備資産の比率、2015年)。

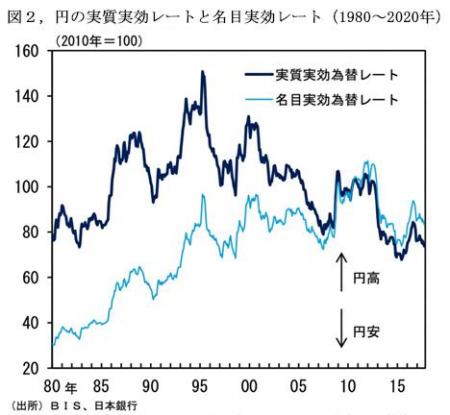

ここで注目したいのが、スイスのBIS(国際決済銀行)が定めている「実質実効レート」である。通貨の実力といったところであろうか。同行加盟の59カ国について各国の貿易量を基に通貨別に加重平均して名目実効レートを求め、さらに物価水準(インフレ率)を加味して、「実質実効レート」を算出、2010年を100とした指数である。(図2)

実質実効レート指数が上昇すれば通貨高、下降すれば通貨安を意味する。円の実質実効レートが1割下がったら、同じモノやサービスを海外から購入するのに円換算の支払いが1割増えることになる。

このグラフから、通貨の総合的な実力を示す「円の実質実効レート」は、1980年以降上昇を続けたが、1990年代の半ばをピークに下落基調が続き、現在は変動相場制に移行した70年代前半と同水準にまで完全に逆戻りしている。

円の実質実効レートは最近20年間で20%ほど下がったが、主要通貨で円よりも下がったのはトルコリラやブラジルレアルなど経済が混迷する新興国の通貨だけである。円はドルに対しては強いものの、他の主要通貨に対しては、明らかに円安基調にある。

問題は、円の実質実効レートは50年間でニクソン・ショック時の水準に逆戻りした円安水準にあるにもかかわらず、決済通貨の4割を占める米ドルについては依然として円高水準に留まっていることである。このグラフから、対ドルについても一段と円安が進むのが、自然な動きではなかろうかと読み取れる。

為替相場を動かす磁力の減衰が顕著

2国間の為替相場は、両国の経済力、政治の安定性、国際収支の状況、金利差、購買力平価(インフレ・デフレ率)など多種多様な要因によって上下に変動する。

過去20年間のドル円相場変動幅は、表1に見られる通り、2017年までは1年を除いて年間で10円を超えており、20円を超える年も3回あった(最大は2008年の23.29円)。ところが、2018/19年は年間の変動幅が10円を下回り、2020年も10.58円、2021年は年初の102.07円から円安が大幅に進んだものの8月12日で109.60と年間でも10円程度内に収まる見込みである。同時にドル円為替の取引量もピーク時に比して1/3程度に減少している。

年間の変動幅が落ち着いて相場に左右されない経済構造に転換したのは、日本経済にとっては理想的と言える。企業も為替相場が安定的に推移し、円安・円高に一喜一憂しなくてよくなった。

それでは、どうしてドル円相場の変動幅が顕著に縮小したのか。貿易収支において、日本の大幅な輸出超が無くなり、年によっては輸入超に転換した変化の影響が大きい。

金利差については、両国ともに極端な低金利となり、金利差を求めての資金移動が大幅に減少した。もっとも米国のFRBは2023年に2度の利上げを示唆している。来年にはこれが響いて一段のドル高・円安が進むとの予測も出ており、その可能性は高い。

国際収支を動かしている最近の要因は、❶日本企業による米国向けないしはドル建ての対外直接投資の増大、❷機関投資家と個人の米国株や米国債に対する証券投資の増大、である。

日本は直接投資残高;205兆円、証券投資残高;526兆円(2020年末)の外貨資産を保有し、その過半は米ドルである。GPIFだけでも外国株49兆円、外国債48兆円を保有(2021年6月末)していて、最近の米ドル資産買いには凄まじいものがある。

購買力平価は後追いで均衡する可能性大

為替相場と購買力平価の相関は図1に見られるように強く、均衡為替相場は購買力平価であるべきとする説も唱えられてきた。購買力平価とは、2通貨がそれぞれ自国内で商品・サービスをどれだけ購買できるかという比率である。

ただ、為替レートの購買力平価からの乖離は輸出競争力の変化を通じて、為替の需給に変動を与え、これがさらに経常収支に反映されて初めて為替レートの購買力平価への収れんが発生する。現実には米国で1個5.65ドルのビッグマックが日本では3.55ドルで買える現状がドル円相場を動かすことはない。

両者に相関はあるにしても、どちらが鶏でどちらが卵であるのかもよく分からない。将来的には,為替レートが円高になって消費者物価が是正されるのではなく、円安継続の結果としての製造コスト高が日本でのビッグマック価格を引き上げる可能性の方が高い。

このように見てくると、20年間にわたって続いた円高デフレの時代から、2017年を境にドル円相場は基本的には円安基調に転換して、緩やかに円安が進展する長期停滞の時代に入ったものと考えられる。その主要因は日本経済の成長力喪失に求められる。

小栗太(日本経済新聞編集委員)氏が「円相場の終わり」(2020年4月刊、日経プレミアシリーズ新書)で強調されているところであるが、デジタル通貨の出現に象徴されているように、いまや為替相場自体の機能が終焉を迎え、ドル円相場も衰弱の時代に入ったものと認識すべきである。

個人投資家の資産防衛策としては、米ドルを主体とした外貨資産の積み増しが有効であろう。

・ドル建てMMFの購入

・NYダウ、S&P500、ナスダックなどの指数に連動するETFの購入(運用コストの安いものがよい)

などが現実的である。

(日本個人投資家家協会 監事 岡部陽二)

(2021年9月1日発行、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」2021年9月号「投資の羅針盤」所収)